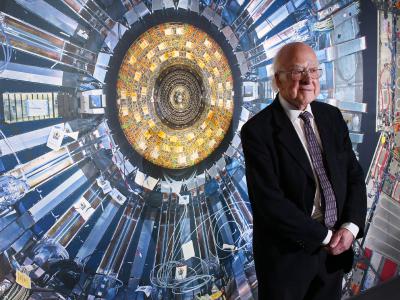

周忠和:我的科普之路

周忠和:我的科普之路

(神秘的地球uux.cn报道)据《科普研究》 2017年第2期:从大学毕业后,我开始读研究生,然后做科研,循规蹈矩至今。期间,断断续续地也做了一些零星的科普工作。回想过去约30年的经历,发现自己的科研生涯与科普的工作一直是交织在一起的。某种意义上说,它们其实是起到了相互促进的作用。做科普的过程中,有乐趣,也有困惑,做科研何尝不是如此?

这里记下一些自己的经历和感受,或许能对那些有志于从事科普工作的青年科技人员起到些许的参考作用。

一本科普杂志的故事

我从事的是古生物学的研究,基础是在南京大学地质系学习古生物地层学专业时打下的。然而,对这一专业朦胧的一丝兴趣却可以追溯到高中时期。

1979—1982年,我在县城上高中,在此之前一直在农村生活,几乎没有条件看什么课外的书籍或杂志,当然也没有电视,更不用提网络了,最多看看政治色彩浓厚的报纸,或者听听广播。

幸运的是,我的第一位高中班主任吴凤彩老师,在当时居然为我们班定了一本杂志,叫《化石》。之所以订这本杂志,可能与吴老师大学学的地质学专业有关。另一方面,那个年代的科普杂志本身就不多,后来我才知道《化石》杂志红火的时候,曾发行几十万本,甚至有一段时间毛泽东主席都要看这个杂志,思考人类进化的哲学问题。

偶尔翻看这本杂志,我觉得古生物还挺有趣,于是考大学的时候,就选了有机化学和古生物两个专业。关于专业选择的原因,第一个是因为觉得它可能比较有用,第二个倒是考虑了兴趣,另外一个原因是地质系考分要求低。那个年头,能够考上大学走出农村几乎是每一个农村家庭的梦想。

大学毕业后,我到了中科院古脊椎动物与古人类研究所读研,毕业后留所工作,从此就没有离开过。或许是因缘巧合,我高中时看到的《化石》杂志原来就是这个研究所主办的。

20世纪90年代初,我刚刚参加工作,当时还没有现在青年科研人员那么大的压力。或许纯粹出于发表文章的虚荣和诱惑,我开始给《化石》写科普文章,曾经一度连载了好几期。记得有一次去辽宁出差,当地的一位记者,同时也是化石爱好者,看过我不少的科普文章,见面很诧异,原来他觉得我至少应当是五六十岁的资深研究人员了。自此我们有了很多的交往,也成为了朋友。

科研、科普与媒体

走上科研之路后,我才发现,原来媒体对古生物也很有兴趣。从1990年我在鸟类化石上有了些发现之后,便开始与媒体打交道。记者把我们的发现与成果写出来普及给公众,这是我最早认识到的科普。

随着工作的不断推进,后来又开始与许多国外的媒体打交道。好在我的英文一直学得比较好,因此那时候还能与国外的科学记者在电话上聊上半天。这些经历也让我学到了不少东西。譬如,国外的科学记者采访前常常做很多功课,对你发表的论文会仔细阅读,甚至有些记者本来就有这方面的功底。相比之下,那时候国内的记者就没有那么专业和敬业了。通过与国内外媒体的交往,我也慢慢懂得了如何把专业的知识用通俗的语言介绍给公众。

由于我们的成果大多数是用英文发表在国际的刊物上,因此,我们慢慢养成了一个习惯,就是会准备一个中文的新闻稿,有时候干脆写一个中文的科普文章,这一点慢慢也成为了我们(中科院古脊椎动物与古人类)研究所的惯例。将“科研—科普—媒体”自然融为一体。

我们的一些专业术语常常让记者和公众困惑,因此我在光明日报发表了一篇科普文章《地质年谱中的“宙”、“代”、“纪”和“世”》。

我自己负责或者参与的一些科普作品也陆续得到过一些奖励,这对自己多年的努力也算是一个鼓励。其实,通过媒体做科普对我们科研工作的帮助也是很大的。

我印象最深的一个例子发生在2001年。那一年国家自然科学基金委正式开始创新研究群体这个项目的公开申请,申请条件中有一条:自然形成的团队。巧的是,前不久科技日报用一整个版面发表了一篇采访我们研究团队的文章,详细介绍了我们团队形成、发展的过程。在申请答辩的时候,我专门用了一张PPT引用了这篇媒体报道,给评审专家留下了深刻的印象,我们也幸运地从激烈的竞争中脱颖而出,从此获得了这个项目长达9年的稳定支持。

科普与新媒体

如今,新媒体发展迅速,新媒体对科普的意义也越来越受到大家的关注。回想起来,早在果壳网刚刚起步的时候,我就参加了他们的一些活动,并且认识了一批新生代的科普之友。今天,看到果壳等一批新媒体的快速发展,感到十分欣慰。

从几年前开始,我也参加了北京科协主办的蝌蚪五线谱的一些活动。正是在他们的一次活动中,我认识了著名的科幻作家王晋康先生。

信公众平台的发展也令人刮目相看。虽然我本人没有写博客的习惯,而且至今还没有使用微信,但我在National Science Review(《国家科学评论》)上发表的几篇社论,都被翻译成中文发表在“知识分子”的微信公众号上,当然还有一些平常接受媒体采访的报道也会被放到微信公众平台上。后来发现,身边的许多朋友主要是通过微信了解到我的文章。这也让我切身体会到,微信公众平台在快速传播知识方面的巨大影响力。

去年开始,中国科普作协开通了自己的官方微信公众号,我十分希望这个平台能够在联络会员、促进科普创作等方面发挥更大的影响力,也希望能以身作则,多给这个平台贡献一些原创稿件。

做科普报告的体会

我做的最多的科普工作,是给大、中、小学生,或者普通公众做科普报告。这些年算下来,每年都会有十几场这样的报告。除了内地,还多次赴台湾、澳门、香港以及日本等地做相关报告。

按说,报告做多了,感觉会越来越好,而我却是越发不自信,尽管针对不同的听众,我会在报告的题目、内容等方面精心考虑。这些年我讲过的内容,从达尔文进化论,到鸟类的起源、早期鸟类的演化,从热河生物群的介绍、热河生物群的埋藏,从贵州的古生物,到古生物学、化石漫谈,再到中国古生物学的百年历史等。而且,我通常还有一个习惯,不太喜欢每次讲完全一样的内容,即使内容差不多,每次报告都希望有所更新、有所改变。但有些报告我感觉讲得很成功,有些就感觉不那么好了。

总结起来,我感觉报告不满意的主要原因还是内容贪多、求全,总想把自己知道的相关的内容都告诉听众。其实,这样做的结果往往适得其反。

做科普报告,我特别喜欢与受众互动。问的问题越多,我越觉得报告是成功的。当然,有的时候受众提问并不踊跃,这或许有很多的原因:我讲的不好,听众没有兴趣,或者是没有时间,也可能是学生们太困、太累,只是希望早点结束。无论如何,遇到这样的情况,我总会做一番反思,希望从自身的报告中找到问题。

另外一点,我注意到真正好的报告人,在报告中会加入一些幽默的语言,或者增加一些让人发笑的图片,这样往往会让会场的气氛活跃很多。客观地讲,这一方面国外的学者做得比我们好很多。我虽没有天生的喜剧细胞,但也曾努力做过这方面的尝试。同样的一个报告,哪些地方大家会笑,怎么讲大家会乐,总结一下,花一点功夫,结果有时会真的不一样。

总之,做好一个科普报告容易,但要做一个精彩的科普报告并不容易。我只能感慨:活到老,学到老。

我的科普梦想

由于科研、行政等方面的原因,这些年虽然想做些科普,但心有余而力不足。亲力亲为的事情,做得很有限。过去几年,我陆续帮熟悉的科普同行撰写了一些书序、书评。看到好的科普作品问世并获得了读者的好评,我从内心感到高兴,好像那也是我自己的作品似的。目前,我担任了几个科普刊物的编委,还担任了好几个科普委员会的委员,去年开始担任了中国科普作协理事长,更给我添加了不小的压力。

记得我们所的一位前辈曾经这样比喻:我当过运动员、教练员,现在更像一个啦啦队员了。不过这话用到我的身上,现在还为时过早。

我一直还有一个梦想,希望等过些年科研的担子慢慢减轻之后,能集中更多的精力做一些原创的科普图书,我也希望到那时,自己能有更好的知识积累。美国已故著名科普作家、进化生物学家Stephen J. Gould一直是我心目中的偶像。他本身是一位优秀的学者,通过撰写专栏,后来集结成书出版,很受读者的欢迎。我也曾多次尝试给杂志和报纸撰写专栏,很遗憾的是,最终都没有坚持下来。

目前,我刚刚承担了基金委的一个大的交叉项目,还很幸运地获得了中组部牵头的首批科学家工作室。科研还将是我未来10年的工作重心。未来很长时间,或许我还得在梦想与现实的纠缠中前行,但是无论如何,我计划要完成的科普作品将一直云绕于我的梦想中。