探索艺术的起源:追寻世界各地的旧石器时代洞穴壁画

(神秘的地球报道)据美国国家地理(撰文:奇普.沃特 Chip Walter 摄影:史蒂芬.阿瓦雷兹 Stephen Alvarez):我们就像走进了一只巨兽的咽喉。一条金属步道像舌头一样向上拱起,然后坠入下方的黑暗。洞顶愈来愈低,而在某些地方,通道更是窄得只够我一个人挤过。接着两侧的石灰岩蓦地展开,我们进入一个偌大的洞室,宛如巨兽的肚子。穴狮就在这里。

还有披毛犀、长毛象、欧洲野牛,仿佛一个古生物的动物园,悄然无声地狂奔着、打斗着、狩猎着。在洞穴外的真实世界,它们早已不复存在。但这里不是真实世界。在这里,它们依然活在满是阴影与裂痕的洞壁上。

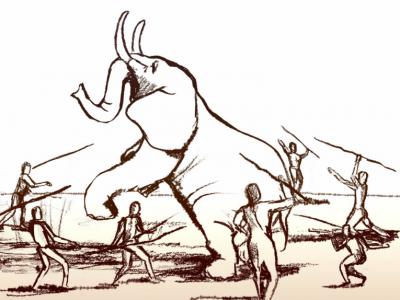

大约3万6000年前,在一个与现在如此不同、超越我们理解的时代,有个人从洞穴原本的入口走进了我们现在驻足的洞室,然后借着闪烁的火光,开始在光秃秃的洞壁上作画:穴狮的剪影、一群群披毛犀与长毛象,右边有一头威武的野牛,还有一只想像的生物(一半野牛、一半女人),画在突出于洞室上方的圆锥状巨石上。其他的洞室内还有野马、羱羊和原牛;某一面石壁上有一只以手指沾泥巴画成的鸮;有一只用沾了赭土的手印出来的巨大野牛;还有随意漫步的洞熊,仿佛在寻找冬眠的地点。这些作品通常都是以完美而连续的线条一笔画成。

这些艺术家在可能长达几千年的时间里,把3万6000平方公尺的洞壁当成画布,总计描绘了442只动物。有些动物形单影只,有些甚至位置隐密,但大多数都聚集在一起、形成巨大的马赛克画,例如洞穴最深处我眼前的这一幅。

因为一场岩崩的缘故,这个洞穴被埋藏了2万2000年。 1994年12月,艾莉叶.布鲁内尔、克里斯提安.伊列尔与尚-马里.萧维这三位探洞者钻进峭壁上的一道狭窄裂缝,进入了黑暗的洞口。从那时起,这个如今被称为「萧维—蓬达尔克」的洞穴就受到法国文化部的严密保护。我们是极少数获准像古代艺术家一样走进洞穴的人。这些壁画的年代让赫赫有名的埃及金字塔都相形见绌,然而每一道木炭笔迹、每一滴飞溅的赭土都像昨天才画好般那样鲜明。它们的美彻底混淆了你的时间感。这一刻你还身处当下,冷静地观察。下一刻当你看着这些画作,又仿佛其他所有艺术――所有文明――都尚未诞生。在如此久远的过去,这看似凭空出现的人类成就是怎么来的?直到不久前,这些在阿塔米拉、拉斯科、萧维等南欧著名旧石器时代晚期洞穴中发现的壁画,都被认为是一种较高等的人类(我们)的自我表现。我们来到这片大陆,赶走了在此生活演化了数十万年、粗野无文的尼安德塔人。

事实证明,故事比这更加复杂有趣得多。而且和大多故事一样,它也在非洲揭开序幕。

身高将近2公尺的克里斯多福.韩修伍德站直身子,掸去手上的灰尘,远眺着印度洋。他站在非洲的最南端,而除了下方24.5公尺处饱受海水冲击的巨大岩石之外,他的靴子与南极洲之间,只有2400公里白浪滔滔的海洋。

「今天还不错,」他说。

是的,今天还不错。受聘于南非金山大学与挪威卑尔根大学的韩修伍德和同事已经在这里一处名叫「克里普卓夫特岩棚」的遗址挖了一个早上,为逐渐累积的证据又添了一些石器和其他新发现,显示现代人曾经断断续续地在这些山丘和浅穴居住了超过16万5000年之久。不过韩修伍德还有过成果更丰硕的日子。他最令人印象深刻的发现之中,有些来自克里普卓夫特东边45公里处的隆伯斯洞穴。 2000年的某一天,他的团队挖出了一小块雕刻过的红赭石,大小比一支掀盖式手机稍微小一点。赭石在非洲的这个区域很常见,千万年来提供了从身体彩绘颜料到食物防腐剂等各种用途。但这块却不一样:大约7万5000年前,某个聪明的人小心翼翼地在上面刻出了重叠、平行与三角形的图案。

这样的刻痕也出现在后来发现的13块赭石上,但没人知道它们的意义。是签名?计算方式?还是远古时代的购物清单?不管这些谜样的记号用途为何,它们都比当时已知能够证明象征式行为的其他确凿证据还要早了3万5000年。

一开始,这项发现备受争议。有些科学家抨击这块小石头,认为它是单一事件,不过是随手乱刻或个人涂鸦的结果。 「他们说它毫无意义,」韩修伍德说。 「他们说尽了所有的坏话。」但随着时间过去,开始有其他人把它视为重大的突破。

不久,又有更多象征性与装饰性的物件出土。韩修伍德的团队发现了一种名叫织纹螺的小型海螺的壳,年代大约在7万5000年前,上面还穿了孔,有证据显示它们曾经被串在一起。其他的发现就更古老了。在摩洛哥塔弗拉尔特一处名为「鸽子洞」的遗址,曾经找到8万2000年前的织纹螺串珠。在地中海的另一端,以色列的两个洞穴――卡夫泽和斯库尔――也有类似的串珠出土,年代分别可追溯至9万2000年及至少10万年前。回到南非,2010年由波尔多大学的皮耶-尚.德榭尔带领的团队在开普敦北方的迪普库路夫岩洞发现了6万年前的鸵鸟蛋壳,上面有雕刻纹路。在此同时,布隆伯斯也不断有宝藏出土:精心雕制与装饰的骨器,还有证据显示在早至10万年前,洞穴居民就曾有系统地将赭石磨成细粉,与其他材料混合成膏状物。这种膏状物被贮存在鲍鱼壳内(这是已知最早的容器),可能被用作身体、脸部、工具或衣服的装饰性颜料。 2009年,韩修伍德公布发现了更多赭石和岩石,上面有刻意留下的交叉线记号,年代最远也可追溯至10万年前。

相较于6万5000年后出现在萧维洞穴中的艺术作品的惊人之美,这样的文物看似简陋。但创造出能代表其他事物的简单形状――也就是符号,由一个人创造并可与其他人分享――只有在成为事实之后才显得理所当然。这些最早的、用来表达意识的具体符号比洞穴艺术更能代表人类的那场大跃进――从过去的动物成为今日的我们:一个被符号包围的物种。从高速公路上指引你前进的路标,到你手上的结婚戒指,到你iPhone上的图示。

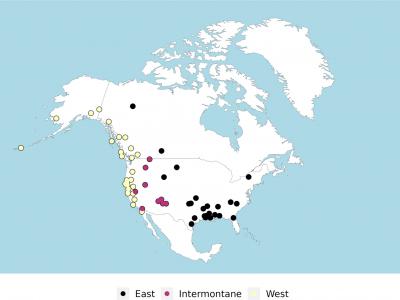

关于这些在非洲和中东迸发的早期象征符号,还有很重要的一点:它们出现,然后消失。串珠、颜料、赭石和鸵鸟蛋上的刻痕都一样――这些文物都出现在考古记录中,在有限的区域内存在了数千年,然后就消失了。技术革新也是一样的状况。骨制矛尖在其他地方出现的时间最早只到4万5000年前,但在刚果民主共和国,它们却出现在年代将近两倍久远的沉积物中。南非则出现过两个相对复杂的石器和骨器传统――7万5000年前的斯提尔拜,以及6万5000年前的豪威森波特。但后者只存在了6000年,前者为4000年。任何地方都找不到能跨越时空不断发展、变得愈来愈丰富多样的传统,直到约4万年前,艺术开始较为普遍地出现在非洲、欧亚大陆和澳洲大陆之后,这样的传统才出现。近期研究显示,在最远东达印尼苏拉威西岛(西里伯斯)的地方发现的喷画手印,年代竟有近4万年之久――在此之前,这种手印曾经被认为是欧洲旧石器时代晚期的发明。

所以,不太可能是因为我们非洲祖先身上的某个基因「开关」突然打开,产生了一种新的、更高阶的认知能力,而且一旦演化出来,就让人类行为产生了永久的改变。

那么我们该如何解释这些显然是偶然迸发的创意?有这么一项假说:原因不是一种新人类的出现,而是人口密度的提高。人口高峰期促成群体之间的接触,进而加快了人与人之间创新想法的传播,创造出一种集体智力。而符号有助于凝聚这种集体智慧。当人口再次降到临界人数以下,群体就变得孤立,新思维也无处传播。原本已经出现的创新事物于是跟着凋零消失。

这样的理论很难证实。但现代人口的基因分析确实显示,非洲在10万年前出现过人口激增的现象。 2009年的一份研究也提供了一些统计数据,支持较多的人口能够激发创新的说法。而如今任职于不列颠哥伦比亚大学的约瑟夫.亨利奇所做的研究也显示:当人口下滑时,他们可能会愈来愈难保留最初由他们自己所发明的创新事物。塔斯马尼亚岛的居民有1万5000年的时间都在制造骨器、御寒衣物和钓鱼器具,但是这些先进的器物却在大约3000年前从考古记录中消失了。亨利奇认为,这是因为海平面在1万2000至1万年前上升、阻断了塔斯马尼亚与世界其他地方的联系,而为数大约4000的原住民人口远远不足以延续文化传统。

非洲的考古记录为何会有1万5000年的时间都黯淡无光?原因很不明确。也许是流行病、天灾或气候剧变造成人口崩溃。但波尔多大学的考古学家弗朗西斯可.德埃里克指出,虽然恶劣的条件可能导致某些文化毁灭,却也可能刺激其他文化发展。并没有一套固定的公式。

「全球各地的文化都有不同的发展轨迹,」德埃里克说。 「有时候,某一地区的文化可能会因为某种短期的灾变而毁灭;但另一地区的人却能化危机为转机。」他以食谱为比喻。

「就算材料都一样,结果也不见得相同。」

「我给你看样东西。」尼可拉斯.柯纳德朝身后瞄了一眼,然后小心翼翼地转动他办公室里那个巨大保险箱上的号码锁。他的办公室位于图宾根大学里一座16世纪的德国城堡中。他从保险箱里取出四个松木小盒,小心地放到我面前的桌子上。每个盒子里都有一个小小的雕刻品:一匹马、一只长毛象、一头欧洲野牛、一只狮子。全都是在德国的佛根海德洞穴发现的。它们展现出来的优雅、美感与俏皮,足以让今日的任何艺术家感到自豪。但它们却来自4万年前――比萧维洞穴的绘画杰作还早了4000年。

「让人嘴巴都合不拢,」在图宾根大学担任史前时代科学主任的柯纳德说。 「每一件都不一样。但仔细一看,就会发现它们明显形成了风格一致的整体。」

制作这些物品的人属于大约6万年前离开非洲家园的某个族群,他们穿越中东和今日土耳其,沿着黑海西缘前进,再顺着多瑙河谷往上迁徙。就我们所知,在这条迁徙之路上,他们没有留下任何爱好艺术的迹证,连一块做过记号的赭石都没有。但大约4万3000年前在德国南部的隆纳河谷与阿赫河谷定居下来之后,他们突然就开始创作了――不是粗陋的蚀刻,而是用长毛象牙雕刻而成的逼真动物小雕像。

这些物品大多来自四个洞穴:阿赫河谷的虎勒菲尔斯洞穴和盖森克罗斯特勒洞穴,以及隆纳河谷的虎勒史坦史塔德洞穴和佛根海德洞穴。这些洞穴只是岩面上的凹洞,若是开车走在德国西南部山区蜿蜒的乡间道路上,很容易就会错过它们。今日的阿赫及隆纳河谷青葱翠绿,但在4万年前,也就是被称为「欧里纳克期」的时代之初,这里的景致却是一片寒冷的干草原,点缀着一群群的马、驯鹿和长毛象。尽管环境恶劣,考古遗址中的丰富文物却显示欧里纳克期的人口在成长。人口数的增加可以协助解释这种创意迸发的表现,跟之前出现在非洲的状况类似。柯纳德说,也许这些欧洲移民面临的困难促使他们开始分享习俗,从一个群体传到另一个群体,一代传一代。在艰困的时期,珍贵的雕刻和工具可能被用来作为促进种族通婚、交易及结盟的润滑剂,并协助散播狩猎、搭建住所和制作衣服的新技术。

柯纳德的团队最近在虎勒菲尔斯洞穴发现了一些物品,它们所传达的性意味露骨到可能需要放上给家长的警告标语。其中一个是2008年发现的女性雕刻,有着夸张的乳房和生殖器。这件「虎勒菲尔斯的维纳斯」年代至少在3万5000年前,是目前发现确定是人形的最古老雕像。 (摩洛哥和今日以色列虽然曾经出土另外两个古老得多的小雕像,但它们却有可能只是隐约类似人形的天然岩石。)团队之前还找到一根光滑的粉砂岩棒,长约20公分、直径3公分,一端还刻了一个环――应该是阳具的象征。柯纳德的团队在距离维纳斯小雕像出土处大约1公尺的地方找到一支以高山兀鹫的空心骨头制成的笛子,在盖森克罗斯特勒洞穴则找到另外三支,一支以象牙雕刻,两支以天鹅的翅骨制成。它们是全世界已知最早的乐器。我们不知道这些人有没有使用迷幻药,但他们显然有性、有音乐。

所有在德国出土、属于这个时期的文物中,最吸引人的莫过于虎勒史坦史塔德洞穴的「狮人」―― 这个雕像的年代在将近4万年前,描绘的是一种想像中的生物。原本的狮人碎片(大约有200块)是图宾根大学的解剖学教授罗伯特.韦策尔和地质学家奥图.弗钦于1939年第二次世界大战前夕发现的。韦策尔原本想在战争结束后研究这些长毛象牙碎片,但它们却被放在一个盒子里,一放就是30年。接着在1969年,考古学家尤阿希姆.哈恩将这些碎片翻出来,开始像拼立体拼图一样把它们拼凑起来。过程中,一件非凡的艺术作品逐渐浮现。狮人有29.6公分高,让截至目前在德国河谷中发现的其他雕刻品都显得微小。但巴登-符腾堡邦文化遗产办公室的考古学家克劳斯-尤阿希姆‧金德说,狮人最有趣的地方在于它首开先河地呈现出一个完全虚构的生物:半人半狮。要创造出这样的东西,不仅需要异常有创意的心灵,还需要惊人的技术和大量的时间――估计大约要400个小时。 「这可不是业余之作,」金德说。

看着这个雕像时,你能感受它的力量:庄严人类和凶猛动物的完美结合。这个雕刻反映的是将狮子的力量灌注到人类身上的愿望吗?还是说,它代表一名巫师跨越人类与动物精神世界的特殊能力?在这个地区,虎勒史坦史塔德洞穴是考古学家唯一找不到日常工具、骨头或垃圾的洞穴。它也比其他洞穴更深邃。不难想像早期的狩猎者在它的洞室中膜拜狮人,也不难把虎勒史坦史塔德洞穴看成早期的史前信仰中心。这是一个「神圣的地方」,金德说。

柯纳德认为,这些人的心智跟我们一样已经完全现代化,也和我们一样企图在仪式与神话中寻求生命之谜的答案,尤其是面对一个不确定的世界时。是谁在掌管畜群的迁徙、树木的生长、月亮的形状、星星的闪耀?为何我们都会死,死后又去了哪里? 「他们想知道答案,」他说,「但他们没办法以任何科学的方式解释周遭的世界。」

现代人抵达欧洲后不久,原本长住在这块大陆上的居民就开始灭绝。尼安德塔人出现在欧亚大陆的时间比现代人早了大约20万年。能证明他们有象征式行为的证据非常稀少。传统观念认为尼安德塔人是无法进行这类行为的野人,但这种看法已慢慢被推翻。尼安德塔人从未像非洲的人类那样,达到可能刺激象征符号诞生的人口密度,因此他们可能从来不太需要符号,或者是透过我们尚未了解的方式来展现。

尼安德塔人究竟有没有能力达到和他们后继者同样的水准?数十年来,这场争论都以法国一处名叫「驯鹿洞」的遗址为中心。这里出土的骨器、独特的石刃,以及有孔洞或沟槽、可能作为坠饰的动物牙齿,一般被认为与旧石器时代晚期的现代人有关,然而,与它们一起被发现的,却是尼安德塔人的遗骸。有些研究者认为,虽然这个工具传统(称为「夏特佩戎文化」)可能出自尼安德塔人之手,但这个物种终究只能模仿他们的新邻居(也就是现代人)的高超工艺,无法自己发明创造。

我们愈是了解尼安德塔人,包括他们与我们直系祖先混种繁殖的能力,将夏特佩戎文化指为「模仿者」的说法就愈像是强词夺理。在其他地方,尼安德塔人拥有象征式行为的记录虽然不明显,却仍有迹可循。有些学者主张,在法国和伊拉克发现的尼安德塔人骨骸是被悉心埋葬的。最近在鸟类翅骨上找到的割痕暗示尼安德塔人最早在5万年前就会以羽毛作装饰,而在直布罗陀一座尼安德塔人的岩洞中,至少3万9000年前刻画在一颗石头上的十字图案,也显示他们可能具备抽象思考的能力。画在西班牙埃尔卡斯蒂略洞穴内的一个红色圆盘,最近被定年在大约4万1000年前,而有趣的是,这与西欧已知只有尼安德塔人存在的年代很接近。也许最早的洞穴艺术家是他们,不是我们。

但法国南部与西班牙大部分的洞穴壁画都是在尼安德塔人消失后才创作的。为什么在那里?为什么是那个时候?洞穴本身就是一条线索――这些洞穴比德国阿赫河谷与隆纳河谷或是非洲岩区的洞穴还深。西班牙北部的提多布斯蒂略洞穴从一端到另一端的距离至少有700公尺。埃尔卡斯蒂略洞穴和卡斯蒂略山的其他洞穴则像巨大的螺旋拔塞器一样,弯弯曲曲钻入地下。法国的拉斯科洞穴、驯鹿洞和萧维洞穴有好几座足球场那么深,且有许多分支和教堂般的偌大洞室。

或许我们在这些洞壁上看见的创意爆发,部分是受到洞穴的深度与黑暗所启发――或者应该说,是明与暗的相互作用。在火炬或燃烧动物油脂的石灯(例如拉斯科洞穴中找到的油灯)闪烁的光线照耀下,岩壁上的凸起和裂隙可能会使人联想到自然界的各种形状,就像飘过的云朵会让想像力丰富的孩子有所联想一样。在西班牙北部的阿塔米拉洞穴,著名野牛图的创作者结合了岩石本身的隆起与凸块,让他们的图像更有生命力与立体感。在萧维洞穴内一面往斜后方退去的岩壁上,有四个马头的图像,由于是画在微微起伏的曲面与岩石绉折上,动物的口鼻部与前额显得特别突出。它们的外观会随着你的视角而改变:从某个角度望去,会看见完美的侧脸,但从另一个角度看,马的鼻子和颈部就好像往前伸展,仿佛它们正朝你的反方向跑去。在另一个洞室内,壁画中的穴狮好像从墙上的一个凹陷处跃出,使得其中一只狮子为了追踪看不见的猎物而拱起的背部和肩膀显得格外突出。套句我们向导说的话,几乎就好像某些动物早已存在岩石里,只等着艺术家透过木炭和颜料展现出来。

电影制片与考古学家马克‧阿泽马在他的著作《电影的史前时代》中主张,这些远古艺术家当中,有些堪称世界最早的动画家:他们互相交叠的图像和漆黑洞穴内的闪烁火光结合起来,就能创造出图画正在动的错觉。 「他们想让这些图像生动逼真,」阿泽马说。他已经把某些能说明这种效果的洞穴图像制成了数位版。萧维洞穴最深处那个洞室中的「狮子壁画」就是个很好的例子。画中共有十只狮子的头,似乎全都专注在它们的猎物身上。但若把火炬或石灯放在某个特定位置,在亮光照耀下,这十只狮子就有可能只是一只(或两三只)狮子的连续图,随着故事情节移动。狮子的后方有一群犀牛。最上面那只的头和角像断奏一样重复画了六次,一个叠一个,好像正往上猛刺,整个身体则以多条轮廓线创造出颤动的感觉。

阿泽马的解释与著名史前学家尚.柯罗特的说法不谋而合。柯罗特是第一个进入萧维洞穴的科学家,当时洞穴才刚被发现几天而已。他认为洞内的图像应该要以我们今日欣赏电影、戏剧、甚至是宗教仪式的方式来体验――是一场脱离现实世界的旅程,能让观众共同陶醉在这强而有力的经验中。 「这可是一场秀!」柯罗特说。

千万年后,当你走过这些洞穴石室,你还是能感受到这场秀的力量,耳中是你自己沉重的呼吸声,以及从墙上与洞顶不断落下的滴、滴、滴的水声。在它的节奏中,你几乎可以听出古老音乐的韵律与舞蹈的节拍,想像说书人将火炬的光芒投向浮动的图像,用一则故事让观众深深沉醉。