气候变化是影响人类数百万年进化历程

(神秘的地球报道)据环球科学(刘雨歆 翻译):气候变化是影响人类数百万年进化历程的重要因素之一。科学家发现,湿润和干燥环境交替出现,迫使我们的一部分祖先进化出现代人的特征,也让其他古人类走向灭绝。

在肯尼亚北部的图尔卡纳湖(Lake Turkana)西岸附近,我爬上一个干河谷的陡峭河岸,站在一座小山丘上,俯瞰这片广袤而荒芜的沙漠。一湾闪闪发亮的玉蓝色湖水和它周围棕红色的荒漠形成了强烈反差。东非大裂谷中的这条细长的“沙漠之海”,发源于奥莫河(Omo River),这条河的蜿蜒涓流,从北方数百英里外的埃塞俄比亚高原,带来了夏季季风降雨。

但此时此刻,这里的温度之高,让人只想退避三舍。每到中午,你就会感到置身火炉一般。头顶的烈日投下炽热的阳光,脚下滚烫的岩石则向上发送热量。极目远眺,在沙尘飞扬的地平线处,图尔卡纳湖就在那里闪耀着粼粼波光。我真的很难想象,曾几何时这里不是一片沙漠,而是另一番景象。

但是,很多证据指出,这片地区曾有过特别湿润的年代。现在,我靴子底下的这个小山丘,就是一块巨大而古老的湖泊沉积物,其历史可以追溯到360万年前。当时的图尔卡纳湖远比现在更大、更深、更波澜壮阔,湖水覆盖了整个盆地。藻类生物留下的玻璃状化石遗骸,形成了一层亮白色的沙石;大型鱼类的化石随处可见。这一切都显示,在那个久远的时代,这片戈壁上也曾遍布草地、树木和湖泊。

现在,越来越多的科学家相信,这样的气候变化可能对人类的进化过程产生了深远的影响。图尔卡纳湖以及非洲东部、南部的其他类似地区,存在着大量关于早期人类起源的化石证据,现代人类的祖先在七百多万年前,就和非洲古猿进化分离了,踏上了独特的进化之旅。

图尔卡纳湖坐落在东非沙漠之中,当年它曾经历过十多次的干涸消亡与湖水满盈的“生死循环”,而我们的祖先正是在这里繁衍进化的。 (南方周末资料图)

两次巨变

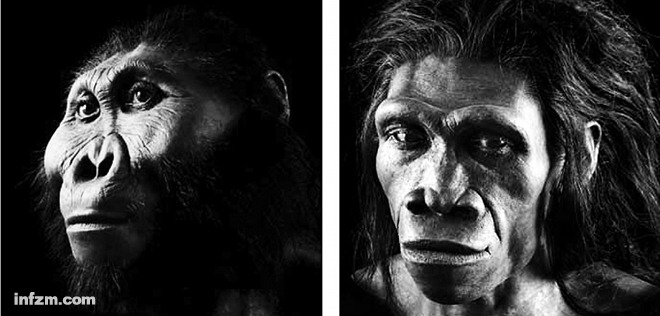

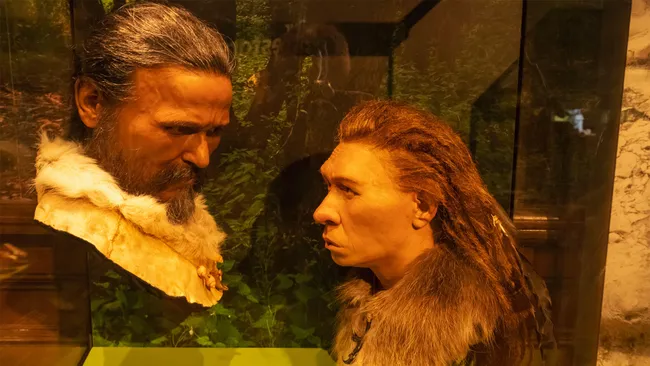

值得注意的是,非洲气候的两次巨大变化,与人类进化道路上的两个关键时期恰好吻合。这两个关键时期的间隔大约为100万年,都是人类谱系的重大改变。第一次剧变发生于290万~240万年前。人类著名的远亲“露西”和她的族人(南方古猿阿法种,Australopithecus afarensis)在此期间灭绝,而另外两个截然不同的族群却在此时诞生。其中一支拥有某些类似于现代人的特征,比如容量较大的大脑。这些“聪明”脑袋的拥有者,正是我们“人属”(Homo)的最早祖先,在其化石附近,我们发现了第一批石器工具。与“人属”祖先同时诞生的另一个族群,则拥有全然不同的外貌特征:它们身材壮实、下巴宽厚,不过最后走向了灭绝——它们被统称为“傍人属”(Paranthropus)。

第二次剧变发生于190万~160万年前。大脑体积更大、食用更多肉类的“直立人”(Homo erectus)在此期间粉墨登场。它们拥有更高、更柔韧的骨架,几乎与现代人别无二致。它们也是第一个走出非洲,在东南亚和欧洲生息繁衍的古人类族群。它们的石器制造技术也有了显著提高——第一把经过仔细打制的双刃大型石斧,就出现在这一时期。

为何这些人类进化史上最重要的里程碑事件,会集中发生在这两个时期?现在有不少科学家认为,原因或许可以归结为两次气候变化。在这两次生态剧变之前,非洲气候都曾经历漫长的渐变,将人类诞生的摇篮逐渐变成了干燥、植被稀疏的草原。在大环境缓慢变化的同时,气候也在雨季和旱季之间迅速摇摆;为了生存繁衍,我们的祖先必须适应快速变化的自然环境。

从新近获得的一连串数据中,我们可以知道在人类进化历程最关键的时期,非洲的气候和植被发生了怎样的变化,以及为何会发生这些变化。科学家现在已经能够从沉积层(比如我脚下这一块)中提取古代非洲植物的分子残余物,并加以分析研究;他们还能对古人类的牙齿进行化学分析,以探究在环境发生变化时,我们的祖先以什么为食。而只有那些能够适应环境变化的生物——也就是在饮食起居方面,表现出较高灵活性的物种——才能生存繁衍。这种面对新环境,能够灵活应变的能力,似乎已成为人类世系传承至今的特质。而其他无法顺应环境变迁的古人类族群,最终都走向了消亡。美国史密森尼学会的古人类学家里克·波兹(Rick Potts)将人类能适应环境的这种特质称为“变异选择”(variability selection)。

石器时代的饮食结构:我们的远亲“鲍氏傍人”(Paranthropus boseii)(左)住在草原上。从牙齿化石上的分子残留物来看,“鲍氏傍人”的主要食物是草。而我们“人属”的早期成员“直立人”(右)则拥有更加多样化的饮食结构,很可能正是这种适应性,帮助“直立人”在进化过程中取得了成功。 (南方周末资料图)

气候塑造了进化

早在达尔文时代,就有了将气候变化和物种进化联系在一起的理论。达尔文的基本假设是,大范围的气候变化会严重影响该地区的食物供给、居住条件和其他可用资源。当某种赖以生存的食物消失,或是漫长的旱季取代了原本的雨季时,会使物种面临巨大的生存压力,迫使它们要么适应环境,要么就此灭绝,或进化成其他物种。环境是由气候决定的,它更青睐那些拥有优良性状和相应基因的物种——比如大脑比较大的家伙。随着时间推移,这些生物的生存概率将大于其他生物,所以它们的基因会逐渐取得主导地位。

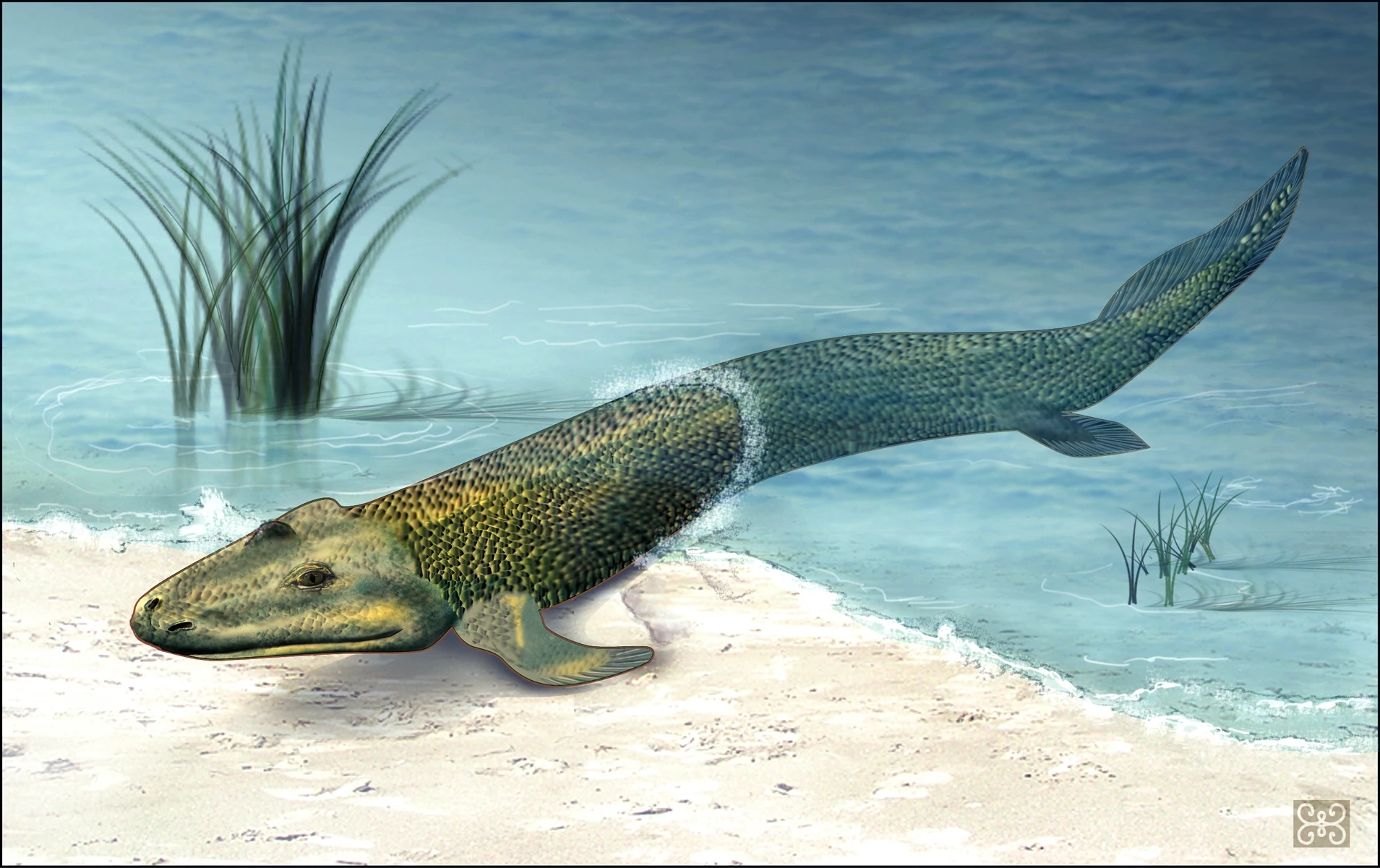

对于人科动物(包括现代人和我们已经灭绝了的近亲)来说,环境对进化到底有何影响?科学家曾经提出过许多假说,“稀树草原假说”(savanna hypothesis)就是其中一例。稀树草原假说的原始版本认为,我们的古人类祖先拥有更发达的双足、较大的大脑和制作工具的能力,因此也更能适应迅速扩张、资源竞争激烈的稀树大草原,并把我们的类人猿祖先留在了逐渐消失的森林里。

不过,稀树草原假说现在已经过时了,虽然它仍然屡见于课本,但其实并不正确。在古人类的进化史上,栖息地从森林搬到草原的这种转变并不只发生过一次;实际情况应该是,当时的气候经历了一系列从湿润到干燥的反复摇摆后,环境逐步变得干旱。另外,我们的祖先并不是一下子就获得了现代人特征,而是当环境发生变化时,经过了一系列集中发生的进化事件后,才逐渐出现的。

年轻男性匠人(Homo ergaster)的头骨化石,发现于肯尼亚图尔卡纳,距今160万年。 (南方周末资料图)

摇摆不定的气候

在陆地和海洋中,有很多证据都可以表明,环境发生过几波剧变,地球生物也曾经历过数次爆发式进化。非洲大陆的沉积物常常因为侵蚀和其他地质学上的原因变得难以分析,但深海的沉积物不会受到这些因素的影响。通过钻取非洲海岸附近的海底沉积物,地质学家们可以获得“时空胶囊”,让我们穿越数百万年的历史——从阿拉伯海钻取的柱状沉积物(沉积岩芯)里,可以读取古代非洲自然环境的完整记录。

深海沉积物的成分主要是远古海洋浮游生物留下的白色碳酸钙外壳化石,以及由强烈季风从非洲和阿拉伯地区吹来的砂粒状深色泥土。如果混合物看起来颜色较深,而且含有较多砂质,那么就意味着那是一个较为干燥、尘土飞扬的时代。如果混合物看起来颜色较浅,就代表当时雨水较多,气候较为潮湿。

我们把分离出来的沉积物岩芯搬进宽敞的船上实验室,摆放在实验桌上。我们可以看到交替出现的浅色和深色沉积层,每层的厚度大约是3英尺(1英尺约为3分米),代表每23000年就会发生一次气候转变。现在我们已经完全了解,非洲气候在湿润期和干燥期之间持续摇摆。没有任何证据表明,非洲只发生过唯一一次由森林到稀树草原的剧变。

气候波动反映出,非洲和亚洲季风气候对地球轨道的摆动十分敏感——后者的变化周期正是23000年。地球轨道的摆动会改变在特定季节里达到地球表面的阳光总量。对于北非和南亚地区来说,在地球不断摇摆的过程中,夏季的热量要么会变多,要么会变少;季风性降雨也会随之增加或减少,让某些地区变得更加潮湿,或更加干燥。

5000至10000年前,是北非的最后一个湿润期。当时的人类用壮丽恢弘的岩画艺术记录下了非洲的湿润程度。在撒哈拉各地发现的岩画,都描绘了一派唯美的草原风光,遍布大象、河马、长颈鹿等动物,还有猎人在集体追逐羚羊。当时的撒哈拉地区满是青草、树木,水源丰富,现在已经干涸被沙漠覆盖的湖盆,曾经也是湖水满盈。宽阔的尼罗河冲入地中海东部,把一种名为“腐殖泥”(sapropel)的富含有机质的黑色沉积物带到地中海海底。这种海泥和干旱期累积的颜色较浅的沉积层交替出现,就像条形码一样,讲述着发生于远古时期的非洲气候循环——就如同我们在阿拉伯海采集的深海沉积层样本一样。

“露西”,最后的阿法种

地球轨道的周期运动给非洲气候带来了“湿润-干燥循环”;与此同时,非洲还以缓慢的脚步,逐渐变成干燥、开阔的草原。在将近800万年前,东非地区的小片草原首先开始扩张。但是,像塞伦盖蒂平原(Serengeti)这样的大草原直到300万年前才出现。恰恰是在那个时候,我们人类的进化历程也出现了一次剧变。

我们失去了露西。她属于一个相当成功的物种——“南方古猿阿法种”。这个族群大约起源于390万年前,然后在东非生活了90万年之久。但在300万年前,露西的族群就从化石记录里消失了。

随后,“傍人属”出现。在260万年前,石斧和石制刮削器首次出现。又过了数十万年,早期“人属”成员的化石终于出现。

人类谱系和技术革新上的种种飞跃式变化,都发生在整体气候剧变之时。我们现在之所以知道这一点,完全得益于科学家进行的“侦探式”研究工作——可以追踪植物在干旱和湿润期留下的“指纹”。

稀树草原是一个植被稀疏的热带生态系统,主要由草和莎草组成,其间点缀着一些树木。稀树草原的草适合在炎热、干燥的地区生长,因为它们会通过一种名为C4的特殊光合作用途径,来吸收大气中的二氧化碳。这一系列反应不需要消耗太多碳元素和水,非常适应天气干燥、二氧化碳含量偏低的环境。但树木之类的植物(还有某些草本植物)更适应湿润环境,因为它们会采用另一种名为C3的光合作用途径,需要消耗大量水分。

美国犹他大学的图勒·瑟林(Thure E. Cerling)和同事开发出了一种重建古代植被历史的方法。早在若干年前,科学家就发现,在C4光合作用为主的草本植物中,碳13同位素的含量多于碳12;而以C3光合作用为主灌木和木本植物中,碳13则相对少一些。瑟林等科学家发现,他们可以从指定地区的土壤或岩石结核(nodules of rock)取样,通过分析碳同位素的比例,来精确估算当时这一地区C4和C3植物的相对百分比。

科学家在调查东非古人类遗址(曾出土古人类化石)的土壤沉积物时发现,在距今800万年前,东非的自然植被主要为C3森林和灌木。但在那之后,C4草原的比例开始逐渐攀升。而在300万~200万年前,东非又发生了一次范围更大、速度更快的植被变化。

在那次变化期间,草原开始迅速扩张,覆盖了今天的肯尼亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚。而在这一时期的岩层中,也发现了丰富的哺乳动物化石,这表明在草原扩张时,哺乳动物比例也在快速攀升。随着时间继续推进,到将近200万年前,非洲羚羊似乎出现了多个种属(不同品种的非洲羚羊拥有不同形状的角,而这些角被完好地保存了下来。),然后一些种属灭绝,一些种属适应了环境,生存下来——这个过程与人类祖先的进化非常相似。

在非洲的动物化石中,偶蹄类所属的牛科动物大概占了1/3,因此它们能为科学家提供的数据,远多于罕见的人类化石。美国耶鲁大学的古生物学家伊丽莎白·弗尔巴(Elisabeth Vrba)曾经分析过全非洲的牛科动物在过去600万年里的进化历程,发现了一些特殊的时期——在这些时期内,牛科动物出现新种属以及旧种属灭绝的速率,都要高于其他时期。其中最显著的两个时期分别是大约280万和180万年前,这与地质学家发现的草原扩张的时间刚好吻合。

食物与环境

植被变化不单单会影响牛科动物,很可能也对人类祖先产生了深刻影响——因为我们不仅生活在环境之中,还要从环境中取食。因此,要想理解不断变化的环境如何影响人类,研究古代饮食就变得尤为必要。正如土壤中的碳同位素可用于推测远古草原上的植被情况,科学家最近也开始分析,人类祖先牙齿化石里的同位素组成。很多现代人牙齿里的碳同位素比例应该明显向C4方向偏移,因为我们食用的大部分食物如牛肉、软饮料、零食和糖果等都来自玉米——玉米是一种C4植物。

史前食物结构的改变,似乎是人类进化史上第二次重大事件的一部分,这次大概发生于近200万年前。从化石记录来看,就是在这个时期,首次出现了更像现代人的“人属”成员。瑟林和同事检测了在图尔卡纳盆地发现的牙齿化石,在2013年发表了一项很重要的研究:正是在200万年前,“人属”的早期成员和拥有宽厚下巴的“傍人属”在饮食结构上就开始有所不同。“傍人属”的一支——“鲍氏傍人”(Paranthropus boisei),有时也被称为“胡桃钳子人”(Nutcracker man),因为它们拥有令人印象深刻的巨大臼齿和颚骨。牙齿的碳同位素分析数据表明,“鲍氏傍人”的食物范围其实比较狭窄,基本以C4食物为主。不过,牙齿上的微小擦痕表明,它们并不像人们过去认为的那样以坚果为食,而是食用柔软的C4草和莎草。

最令人惊讶的还是“人属”的饮食结构。牙齿化石记录表明,早期人类的饮食结构与C4植物不断增多的趋势截然相悖。针对早期“人属”成员牙齿进行的同位素分析显示,早期人类的饮食结构呈现出惊人的复杂性,其中C3和C4食物之比大约为65∶35。这些数据证明,即使在日趋单一化的环境中,“人属”成员依然会寻求多样化的食物。早期“人属”成员拥有丰富多样、灵活易变的饮食结构,所以它们能够世代繁衍,最终进化出我们。而“傍人属”则与之相反,它们的饮食范围仅限于C4,最终走向灭绝。

我们很容易联想到,在“人属”族群中首次出现的那些“先进”石器——比如手斧、石刀之类更难制作、用途也更广的工具——可以帮助“人属”成员获取广泛的食物资源。虽然我们尚不能完全确定古人类吃什么,但我们知道采用哪种食物结构的族群,更适于生存,并最终取得成功。

人类起源之谜

这段关于C3与C4的故事固然十分有趣,但也存在一定漏洞,尤其是陆地沉积层记录出现了长达数千年的空白。不过,海洋沉积物及其蕴含的更完整的地质记录可以帮助我们填补空白。过去十年间,科学家又发明了一种极有前途的新技术,可以持续追踪植被变化。所有陆生植物的叶子上都有蜡质覆盖层,可以防止它们受伤和脱水。在植物死亡或受到磨损后,这些蜡质覆盖层就会连同矿尘和其他颗粒一起被风吹走。蜡质覆盖层由“牢实”的脂质小分子组成,不容易降解,而且还拥有该植物的碳同位素特征,不管是C3还是C4。所以,某种蜡质覆盖层的数量,可以帮助我们推测远古草原上,草与树木、灌木的比例。

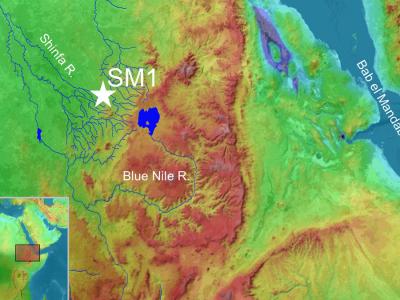

美国南加利福尼亚大学的萨拉·J·费金思(Sarah J. Feakins)和同事运用上述办法,成功重建了古人类的生存环境。她分析了从亚丁湾(Gulf of Aden)钻取的沉积岩样本,证实东非草原在300万~200万年前曾经大范围扩张,扩张比例可能高达50%。费金思还发现,在沉积层中找到的蜡质物质会随着沉积层的变化而变化,而沉积层的变化,则反映了地球轨道周期与季风导致的环境变化。这说明,草原和森林曾经在较短的时期内来回转变,而且其转变幅度之大,几乎与森林向草原的长期性转变相当。在著名的坦桑尼亚奥杜威峡谷(Olduvai Gorge)化石遗址——人类在190万年前曾居于此——美国宾西法尼亚州立大学的科学家克莱顿·R·马吉尔(Clayton R. Magill)和凯瑟琳·H·弗里曼(Katherine H. Freeman)也发现了类似的生物标志物变化。

我们对人类起源过程和原因的了解,正变得越发清晰。以前的那些理论——人类祖先最初诞生于古老的黑暗森林,随后称霸草原——已经被推翻,取而代之的是一系列新证据,证明非洲的气候曾发生过一系列周期性的变化,以及两次重大变化,正是它们造就了我们今天所知的非洲大草原。部分证据表明,我们的祖先拥有适应气候变化的能力,所以繁衍至今。为进一步确定气候变化和重大进化事件之间的联系,研究人员已经开始着手进行更深入的研究。人类究竟是如何起源的?这个古老问题的答案似乎已经不再遥不可及。

(作者德曼诺克系美国哥伦比亚大学地球与环境科学学院的教授。本文由Scientific American中文版《环球科学》授权南方周末发表,刘雨歆翻译)