繁星因你们而精彩——致女性天文学家

卡洛琳•赫歇尔

(神秘的地球报道)据腾讯太空(文/北京师范大学天文系 高爽):我有幸受教于两位杰出的女性天文学家门下。她们分别是我的硕士生导师姜碧沩教授和博士生导师Eva K. Grebel教授。她们的才华与魅力、严谨与亲切让我一直沐浴在天文学研究的春光里。她们的教育背景和研究方向略有不同,却用着各自的方法定义“润物”的含义。我在学习工作中所接触到的天文学界杰出的叶叔华先生和崔向群先生,给了我同样的感受。我曾有幸与脉冲星的发现者之一Joyce Bell爵士见面,她主动与我握手,并认真地听了我对自己工作的介绍。作为后生晚辈,与业界传奇见面本身就是美好的,更不用说我从贝尔爵士的目光中看到了温婉的美。

历史上,以Henrietta Swan Leavitt为代表的一批哈佛女计算员,对恒星光谱分类和造父变星周光关系做出了开创性贡献。在没有计算机的时代里,海量数据的分析是男人们不屑于做可又不可或缺的工作。哈佛雇来的一批女计算员不辞辛劳地完成了枯燥的工作,并在此基础上做出了伟大发现,也许,这正是我们要从女性天文学家身上学习的地方。她们都是天文学历史的组成部分,都是人类楷模。

现代,女性天文学家(women astronomer)更应该受到特别的关注。女性天文学家包括从事天文学学习、教学、科研、科普及相关管理工作的女性学生和工作者,她们学习、工作在科学院、天文台站、学校、天文馆、科技馆。今天,随着社会的进步,我们能看到越来越高比例的女性天文学家,在天文台、研究机构、大学里,有着越来越多的女同学、女同事、女老师、女学者从事着天文学的学习和研究。她们做出过并且正在做出非常优秀的工作,她们在这个需要倾注巨大个人精力的领域当仁不让,同时她们又给这个自古以来男性主导的行业带来了多样性的徐徐清风。

但是,女性天文学家在历史和现实中并不总是那么顺利。因为文化的原因,女性天文学家一度并不能很好地被科学界和公众接纳。即使成就如居里夫人,也依然会由于个人生活的原因遭到学术圈的嘲讽,更不用说广大的女学生要忍受怎样的不公正待遇。即便学有成就并且得到学术界的接纳与尊重,也不得不压抑了自身的女性气息,以男性为标准,或者说以去性别化的文化为标准对待生活与工作。

1992年在美国巴尔地摩召开了女性天文学会议,与会的各国女性天文学家讨论了各自所在地区和领域内的女性天文学家工作状况,一致签署了关于女性天文学家的《巴尔地摩宪章》,呼吁天文学从业人员和天文机构重视性别不平等状况,并采取行动积极应对。这份20多年前通过的纲领性文件,针对今天中国的具体环境并不显得十分过时。包括我的博士生导师在内的众多签署者当年只是年轻的天文学家,今天她们中的大多数已经成为了行业里的权威和泰斗。宪章中她们的铮铮良言,二十年后的今天读起来仍然具有重要的实际意义。

时至今日,我们特别可喜地看到历史正在改变。诸如Amy Mainze这样的优秀女性天文学家,可以在从事天文学研究、教学、科学传播的同时,因其美丽与开朗得到广泛的认可。在科学中彰显多样性的科学文化,这是几代科学家努力奋斗的目标。单纯以学术水平作为评价标准,这是公众乐见的公正。在这个仰望星空的行业里率先消除歧视与文化偏见,这是我们共同的心愿。

但同时,即使是在今天这个媒体监督、政治昌明、女性基本权益有了保障的时代,女性天文学家的地位也有着脆弱的一面。

仅以我所执教的北京师范大学天文系为例,69位在读研究生中女性研究生30位,占到43.48%,从比例上看是可以接受的结果。但在职业道路的规划上,体现出了耐人寻味的差异性。另外,在男性教师和女性研究生之间的不平等关系上引发的各色丑闻,仅2015年一年就报道了多例,让整个天文学界遭遇相当尴尬的质疑,没有暴露出来的丑闻还有多少呢?

天文学,仅仅是众多学术道路的一种。科学研究也仅仅是众多可选择的行业中的一项。但这是一项相当特殊的职业身份。一方面,为了获得职业准入的资格,女性必须和男性接受同样的智力乃至体力的挑战,获得博士学位,跻身研究人员的行列。另一方面,这是一个特别能够通过个人才华而产生创造性伟大成果的行业,那些历史上的先辈的名字还在熠熠生辉,吸引着大批的年轻女性的加入。

从女学生到女教授

今天,在没有战乱和宗教压迫的地方,女性同男性一样上学,18岁开始大学本科的学习,22岁读研究生,顺利的话,24到25岁的时候转为博士生,30岁左右拿到博士学位,其中的幸运者可以立即开始自己的第一个博士后岗位的工作。差不多在35岁的时候,做过两期博士后的女同学,可以考虑申请某个大学的教职,或是研究所的研究员身份。差不多40岁的时候,教职可以做的比较稳定,或是在副研究员的岗位上稳扎稳打了几年。在这之后的道路,取决于运气和自身的努力的双重作用。

看起来,这份年表似乎说得通,每个人不都是如此吗?那么请问,这名女同学,应该在什么时候恋爱,什么时候结婚,什么时候生育,什么时候哺乳?即使,我们完全不考虑女性在生理上的小困难和中年的瓶颈,在上面这些问题上,如何做到两性平等呢?在今天的职业道路发展的体系上,如果哪位女同学在成为女教授之前,明晃晃地站出来质问自己应该在什么时候生育,恐怕只会自取其辱。“生活和工作是无关的两个话题”,这一看似大公无私的男权视角已经统治我们太久了。我们习惯于在从女学生到女教授的道路上摸爬滚打,筋疲力尽,唯唯诺诺,根本不敢就自己的生活大放厥词。女同学们习惯了,男同学们也习惯了。

可是我们都知道,科学的发展是需要时间积累的过程。天文学离不开观测数据的积累、新的思想的引进、大胆的试错、扎实的理论知识。这些都是年轻人的擅长之道。可如果绝大多数优秀的女学生,早早地在筋疲力尽的道路上选择了放弃,这是天文学的损失,也是女性本身的损失。

调查发现,天文系的女性研究生毕业生中,很高比例的女性硕士毕业生都将离开科研行业,转而投身相对稳定的基础教育工作。有学生直言不讳地指出:“我现在最渴望的就是稳定的生活,别的对我都没用。”而女性博士研究生,几乎都会选择继续深造专攻学术的道路。这是一个非常耐人寻味的差异。硕士生毕业阶段当然意味着一次分流,但分掉的以女性为主。博士生毕业阶段,同学们已经在这条道路上走得太远,不乏优秀的学生取得了很好的成果。

糟糕的历史境遇

历史上出现过一些极富影响力的女天文学家。显然,和其它学科一样,天文学也一样是一个男性主导的领域。在一个男性主导的领域,会根深蒂固地存在着对女性的偏见。为了弥补这样的偏见,她们通常必须比男性同行工作的更加努力。这些值得彰显荣耀的名字包括卡洛琳•赫歇尔(Caroline Herschel)——十八世纪末英国著名彗星猎手和星图大师赫歇尔的妹妹;世界上第一位女天文学教授玛莉亚•米切尔(Maria Mitchell);以及二十世纪初的哈佛女性计算员安妮•坎农(Annie Jump Cannon)和勒维特等人,坎农改进的经典恒星分类今天仍然广泛应用,勒维特发现的标准烛光规律可用来估算宇宙中的距离。

虽然哈佛的女计算员们为天文学做出了不可磨灭的贡献,但她们大多数人的名字却不被人们所知。她们总是以“计算员”这一名称整体出现在文献的细枝末节当中,似乎在被刻意地淡化其存在的价值。她们被征召,也仅仅是因为男人们不屑于花时间做大量重复性的工作,而她们,聋哑的她们,口不能言,却急于证明自身的存在。默默无闻,安心工作,不发出自己的声音,取得成就后被边边角角的文献所记录……这已经是天文学的历史上女性难以奢望的好待遇了。

伟大的彗星捕手卡洛琳•赫歇尔总是以“赫歇尔的妹妹和助手”的身份出现在人们的视野中。1865年才出现第一位女性天文学教授,而且是任职于自己创办的大学里。从古希腊到近代以来,能够叫得出名字的女性天文学家,可以用一个巴掌数完。在古希腊,女性没有资格参与自由辩论,也不可能出现在体育场上和男性共同竞技、学习天文学,她们之比奴隶略好一点点。在中世纪的欧洲,女性本身就被视作魔鬼的代言人,让女性掌握知识,是罪大恶极的事,将招来严重的灾祸。在古代中国和印度,女性只是男性的附属财产。近代的美洲,女性单纯地只是忙碌于增加生育的使命。古老的文明,从未在这个问题上文明过。

女性还没有权利走上街头参与社会工作的年代刚刚过去没多久,我们就在此谈论女性天文学家的权益,似乎显得过于奢侈了。但恰恰是因为我们已经沉默的太久,才让真正芬芳的未来显得可贵。

沉默的玫瑰

天文学,似乎看上去是一个高大上的领域。对普通的公众来说,天文学家,似乎都是已经参透了或正在参详着宇宙真理的智者,他们每天关心着最高级别的问题,每天致力于为人类描绘宇宙的真实图景。这样的人,也会伤害人吗?

去年10月加州大学伯克利分校天文学教授Geoff Marcy被查出长年对女学生性骚扰,多名受害者的指控和调查后的结论表明,Geoff Marcy教授习惯把咸猪手伸到女同学的衣服下面去。而这位大名鼎鼎的Marcy教授,是太阳系外行星研究的领军人物。最先发现的100颗太阳系外行星,有70颗出于他的贡献。而性骚扰的情况,最早的发生在多年之前。那么显然,这位学生心目中尊敬的师长、公众眼中明星天文学家,为人类揭开宇宙剧场大幕的风度学者,管不住自己的咸猪手。最令人恼怒的是,有一位受害人说,“人人都知道他的破事,可是谁都不敢说话!”这位学霸一样的明星教授,虽然控制不住自己的咸猪手,却用学业权威控制了女同学们的声音和态度。沉默的玫瑰啊,这是怎样的悲伤。

物化女性,尤其是年轻女学生,成了个别天文学家的骄傲。Marcy是孤立的情况吗?可惜不是。

今天年初年轻的引力波研究领域的教授加州理工大学Christian Ott被举报对女学生实施性骚扰。Ott教授深陷对自己一名女研究生的爱恋而不能自拔,长期用电子信息进行骚扰。在学生不再回应之后,失落的Ott教授转而对另一位女同学倾诉内心,并爱上了对方。这些狂轰滥炸的信息,已经让女同学们不堪重负。一面要应付苛刻的导师的工作上的压力,一面还要再夜深人静的私人时间听导师情感的碎碎念……女同学们崩溃了。

这些例子恐怕很难让人相信是孤立的情况。在全世界的不同地方,在众多的天文学不同领域的学术权威,和他们的女研究生之间,在那些知名的和不知名的办公是里,在私人的邮箱里,在工作时间和夜晚,在工作指导和夜间观测中,还有多少侵犯?还有多少不自由的沉默?还有多少忍气吞声的集体默契?那些受害人不愿意、不敢、不忍诉之于公众的邪恶教授们,又有多少被我们傻傻地当成了楷模?

玫瑰凋零却沉默,是最让人难过的事。无论在西方还是东方,深深地烙印在我们心中的一些丑陋的文化还在处处作梗。“受害的姑娘本身也是有责任的……男人的行为也正常……个人的损害要服从于大局……要尊敬师长……”这些文字,有毒!

从政治正确的角度说,我相信一旦这样的时间得以揭露,大众都会谴责责任方。但我们要扪心自问,有多少人会在心底里真正地同情女孩们的境况?又有多少人愿意真心地给予他们最温柔的理解与温暖?不回避她们已经难能可贵,保持对她们的美好和智慧的欣赏简直是奢侈极了。

科学有性别吗?

我很小的时候,家庭中的多位长辈就表达过类似如下的观点:“男孩子更适合学数学、物理这样的专业,而女孩子一开始可能学得不错,越往后就会越吃力。”类似的言论是很多人的信念。有些学者和书籍公开宣扬存在很多女性不适合从事的专业领域。比如周国平先生不止一次地认为,“女性研究哲学,对哲学和女性都是伤害。”我愿意相信周国平先生的话是从关爱女性的角度进行了一定的夸张和调侃。但这样的言论拥趸者甚众。

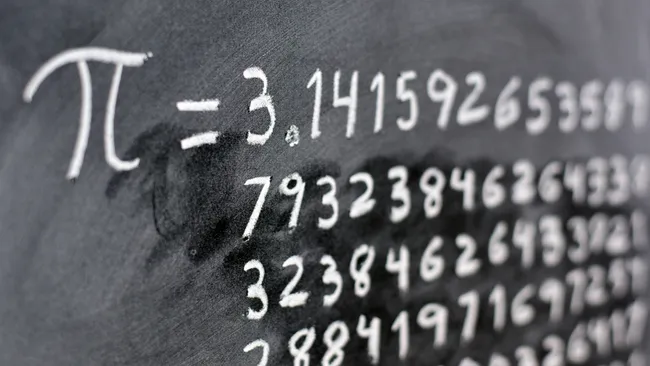

天文学,从某种层面上说,是大理科的综合领域,它非常依赖于数学、物理学、化学的知识基础,甚至在前沿的天体生物学和行星科学领域,也完全离不开大气科学、地质学、生物学、生态学等学科的知识。再加上对观测数据的依赖和大数据时代的来临,天文学也越来越依赖计算机技术的辅助。因此,天文学成了罗辑思维的尖峰领域,也就成了迷信中女性不适合从事的禁域。

然而已经进行了多年的科学研究表明,两性在智力上不存在根本的差别。我们特别欣喜地看到,在天文系和天文台的环境里,有越来越多的年轻女学生表现出精彩的个人魅力和学术实力。她们耐心,转注,对天文学充满激情,愿意付出巨大的努力,有明确的规划,有杰出的灵感,可以取得很好的成果。

这样的情况越来越多,当然不是因为女性智慧在短短几年里有了进化,而是因为我们正在构建一个越来越平等的舞台供所有人展现自己。个人之外的因素是限制女性从业天文学研究的危害,女性自己的大脑从来不是问题所在。教育机会、社会宽容度、原生家庭的支持、基于特殊生理的安全保障……这一切的逐步进步,让我们这个国家的女性越来越多地可以从容地投身到自己喜爱的领域里,包括天文学的科学研究。

当有一天,在世界的每一个角落,每一个年轻姑娘都可以完全根据自己的喜爱而选择要从事的工作方向,这将是多么美妙的时代!我们已经在解放几十年后的中国,看到了这样的迹象,我们为此心潮澎湃。

科学和天文学,不该有性别,因为它们都是人类探索世界的好奇心和造福自身的美好努力。天文学中的一次观测,一条公式,一组数据也没有性别,因为它们都是实现目标的客观的表达,是无论男女的头脑中都可以复现的光彩。科学论文的发布更不该有性别,印刷成册的每一句话,都是整个社会的智能的体现。无论男女,都只是其中的个体。无论男女,都有资格称为揭开宇宙大幕的英雄。

《巴尔地摩宪章》

1992年的国际女性天文学家大会通过了《巴尔地摩宪章》,从理念上提出了基本的女性天文学家地位,问题的现状,需要注意的情况,以及呼吁的对策。是迄今为止最优秀的纲领性的文件。我们在此回顾这一纲领,因为其中大部分内容在十多年之后还依然铿锵有力。

《巴尔地摩宪章》明确指出,男性和女性可以平等地产生优质的科学成果!而且进一步指出,正是多样性早就了卓越的成就。为了保证这样的成就的可持续发展,必须保证对女性天文学家的教育、选拔、评价体系的公正性,同时必须保证一定数量的女性天文学家的适宜存在,适宜的方面包括薪酬体系、岗位职责体系、学术话语权和选举权、就业的安全保障等。

宪章简要回顾并肯定了女性天文学家在历史上做出的突出贡献,并摘录了上世纪90年代各主要国家和地区的女性天文学家的比例。宪章强调,科学的精彩产出,往往得益于科学参与者的多样性的增加,历史上大的天文学发现总是发生在文化交流丰富之处:这些丰富的发现或沿着大陆上的贸易通道分布,或是集中涌现在地理大发现的时期,或是在移民和多重国籍的人群中尤其凸显。这就意味着,我们坦诚承认,女性和男性在生理基础上、心理构建上、行为习惯上、思维习惯上有着现实着区别,但我们也必须坚信,这些区别不具有优劣之分,只是多样性的体现,而多样性的输入是天文学发展必不可少的要素。

为了让这样的信念在未来得以发扬光大,宪章提出了具体的策略:一个天文学团体的领导或代表层必须有一定数量的女性加入,女性天文学家的选拔和教育都必须要诉诸文字的规范性标准,管理者必须跟踪人口普查的状况并及时做出反应。为了终止性骚扰,整个天文学界必须采取强有力的行动,包括设立专业的投诉渠道和反应部门,对整个团队进行教育和安全宣传。更进一步地,宪章认为,在未来,从科学管理部门到院系主任,到普通从业者,都要习惯采用与性别无关的中性语言。文件和讨论中出现的任何关于性别、民族、性取向、生活习惯或工作风格的偏见保持敏感洞察。代表天文学家面向公众的专家更应该特别注意语言和图像的力量,这将有意或无意地反映天文学作为专业领域的形象。

最后,宪章号召女性天文学家,为了参与主流的天文学研究,女性不应该只是男性天文学家的复制;为了实现卓越的天文学成果,女性应该努力争取获得与男性相同的机会。

也写给男性天文学家

直到今时今日,我们还是习惯于称呼男性天文学家为“一位天文学家”,而称呼女性为“一位女天文学家”。我们评价女老师、女教授、女专家,依然掩盖不住内心的小心思,即首先考虑对方的外貌是否惊艳,其次是性格是否温婉,最后是才想起来还有学术水平这一重要维度需要照顾。

我们对女性,尤其是女性专业学者的刻板印象、类型化的思想,对女性、对天文学都极为有害。但同时值得我们注意的是,这些思想对男性群体同样有害。男女一定要有所区别吗?男性理所当然地必须超越同等的女性吗?男性天然地需要肩负更多吗?男性必须总是展现英勇威严和披荆斩棘的形象吗?身为男性,就只能前进,而耻于后退吗?

显然,刻板印象和类型化,也会给男性天文学家带来对自身态度的扭曲,从而产生巨大的身心压力。男性不敢(以至于不习惯)展现出柔软的一面,甚至在学术言论中难以实现谦逊、温柔、有余地的表达。反过来,这样的展现——集体展现——进一步反馈会大众内心,造成更深一层的刻板印象和类型化思想。

作为男性的天文学乃至科学的从业者,我们可以做什么呢?显然,最基本的操守不能马虎,但观念上的升级比个人喜怒的控制更为可贵。招生女性研究生能否只从学业水平加以衡量,而不幻想身体带来的瓶颈?容貌、性格、为人处世、家庭状况,能否渐渐退居到学术水平之后,直到不再成为考量的参考?更进一步,能否解放自己的内心,把自己放到和女性同行、学生同样的世界里,用学术语言对话学术问题,用坦诚和自由对话其它?

作为男性从业者,作为三千年来一直主导天文学领域的群体,我们能否充满自信地真心相信:我们和女同行毫无本质区别,女同行的存在和发展,对我们自身和天文学都大大地有益。

结语

在我的《天文学史》课上,我曾经讲到历史上的女性天文学家的伟大贡献,慷慨之余难免提及现实中还不尽如人意的种种状况。那节课的结语我是这样说的:

“今天听我课的同学们可能还不太容易理解我要说的话,也许若干年之后,你们面对很多实际的困难的时候,会想起这些,那就很让我欣慰了。

“我想对在座的男同学说,未来有一天,也许你已经取得了辉煌的成就,请不要忘记,那可能是因为女性比你付出了更多的不容易。

“我想对在座的女同学说,未来有一天,也许你会遇到各种各样的疑难,会有坚持不下去的时候,请你记得,天文学和这个世界之所以丰富多彩,就是因为有你们的存在。”

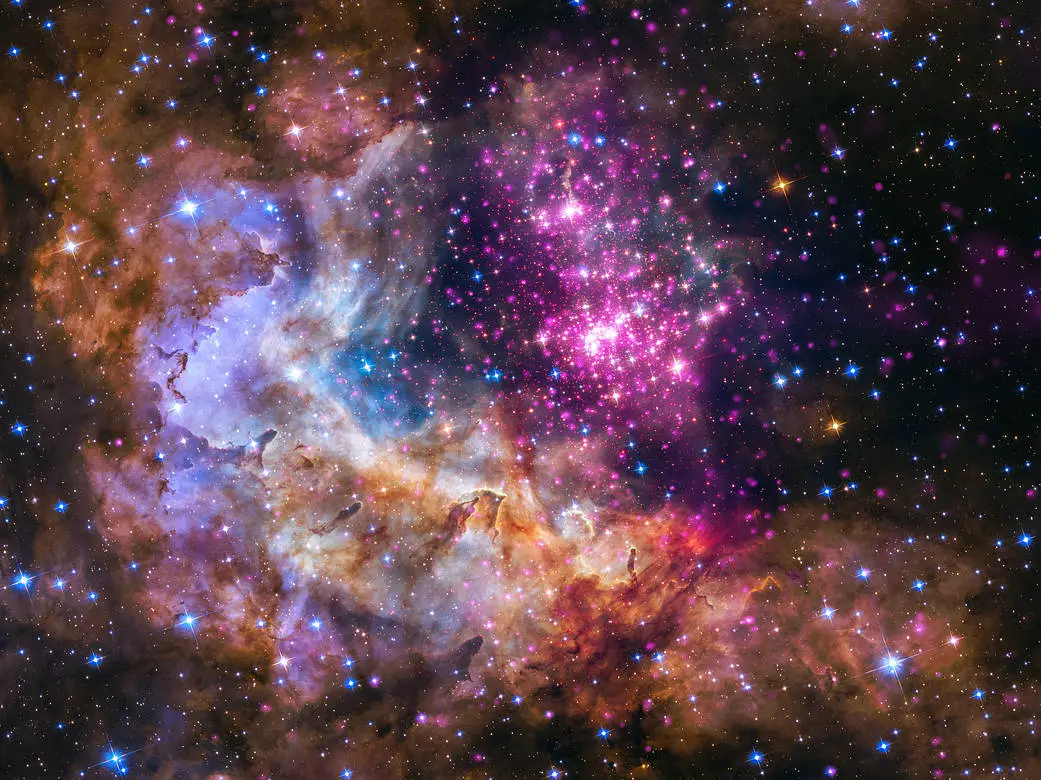

天文学发展的历史,是人类认识宇宙的历史,同时也一直都是人类认识自身的历史。这一历史充满了突破藩篱的勇气之举。突破一城一地的藩篱,天文学家认识到地球的样貌;突破宗教的藩篱,天文学终于认识到天球运行的秩序;突破肉眼限制的藩篱,天文学终于认识到暗夜中隐藏的明媚;突破不可见的探测窗口,天文学终于认识到一个全波段的、完整的世界。

女性天文学家万岁!自由万岁!