地球(Earth)

内部物质组成

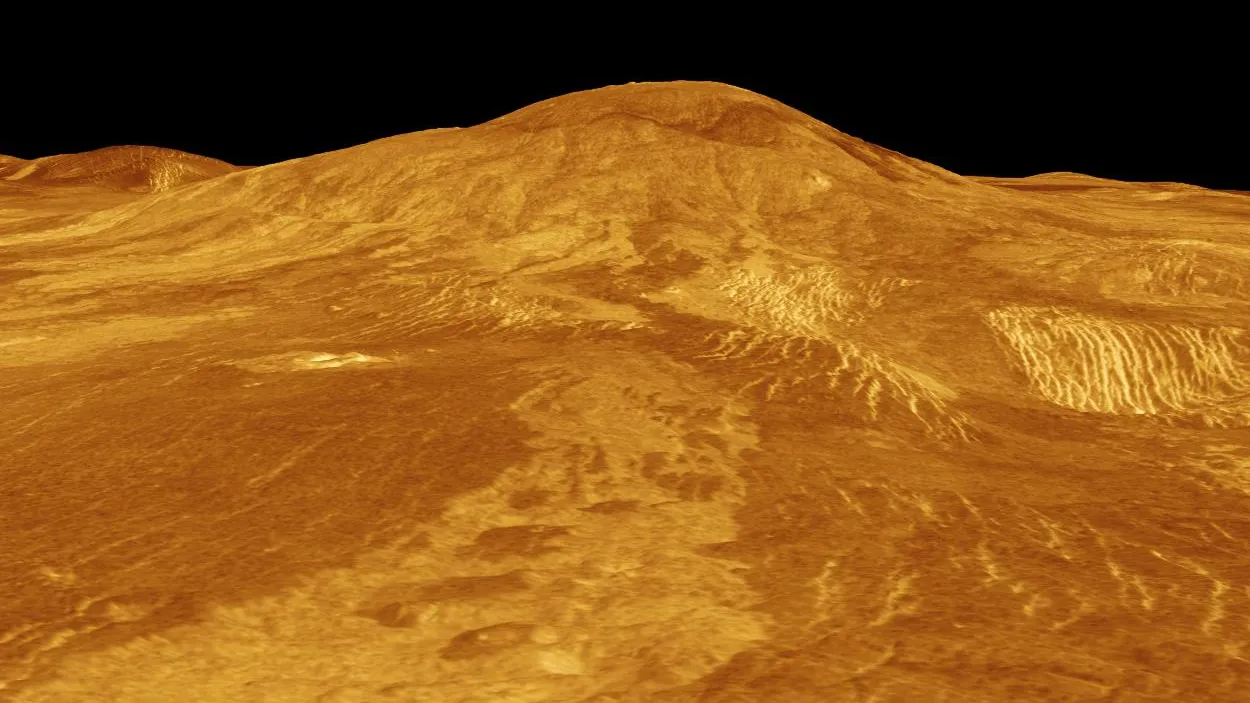

地球的火山活动

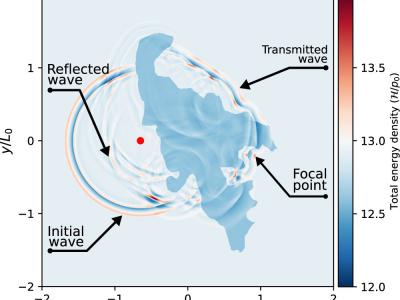

地震波的速度和密度分布对于地球内部的物质组成是一个限制条件。地球核有约90%是由铁镍合金组成的,但还含有约10%的较轻物质,可能是硫或氧。关于地幔的矿物组成,现在还存在分歧意见。地壳中的岩石矿物是由地幔物质分异而成的。火山活动和地幔物质的喷发表明地幔的主要矿物是橄榄石、辉石和石榴石。地幔上部的岩石主要是橄榄岩。地震波速度的数据表明在400、500和650公里的深度,波速的梯度很大。这可解释为矿物相变的结果。在400公里的深处,橄榄石相变为尖晶石的结构,而辉石则溶入石榴石。在500公里的深度,辉石也分解为尖晶石和超石英的结构。在650公里深度下,这些矿物都分解为钙钛矿和氧化物结构。在下地幔,矿物组成没有明显的变化,但在地幔最下的200公里中,物质密度有显著增加。这个区域有无铁元素的富集还是一个有争论的问题。

起源和演化

地球的起源和演化问题实际上也就是太阳系的起源和演化问题。早期的假说主要分两大派:以康德和P.S.拉普拉斯为代表的渐变派和以布丰(G.L.L.Buffon)为代表的灾变派。渐变派认为太阳系是由高温的旋转气体逐渐冷却而成的;灾变派主张太阳系是由2个或3个恒星发生碰撞或近距离吸引而产生的。早期的假说主要企图解释一些天文事实,如行星轨道的规律性,内行星和外行星的区别。太阳系中角动量的分布等。在全面解释上述观测事实时,两派都遇到不可克服的困难。

从20世纪40年代中期起,人们逐渐倾向于太阳系起源于低温的固体尘埃的观点。较早的倡议者有魏茨泽克(C.F.von Weizscker,1943)、施米特(1944)和尤里(H.C.Urey,1946)。他们认为行星不是由高温气体凝固而成,而是由温度不高的固体尘埃物质积聚而成的。

地球形成时基本上是各种石质物体和尘、气的混合物积聚而成的。初始地球的平均温度估计不超过1000。由于长寿命放射性元素的衰变和引力势能的释放,地球的温度逐渐升高。当温度超过铁的熔点时,原始地球中的铁元素就化成液态,由于密度大就流向地球的中心部分,从而形成了地核。地球内部温度继续升高,使地幔局部熔化,引起了化学分异,促进了地壳形成。

海洋和大气都不是地球形成时就有的,而是次生的。因为原始地球不可能保持大气和水。海洋是地球内部增温和分异的结果。原始大气是从地球内部放出的,是还原性的。直到绿色植物出现后,大气中才逐渐积累了自由氧,在漫长的地质年代中逐渐形成现在的大气。

年龄

地球的年龄,如果定义为原始地球形成后到现在的时间,则由岩石和矿物所含的放射性同位素可以测定。但是这样做时,仍免不了对地球的初始状态做一些假定,根据岩石矿物中和陨石中铅同位素的精密分析,现在一般都接受的地球年龄约为45~46亿年。

地球基本参数:

平均赤道半径:ae = 6378136.49 米

平均极半径:ap = 6356755.00 米

平均半径:a = 6371001.00 米

赤道重力加速度:ge = 9.780327 米/秒2

平均自转角速度:ωe = 7.292115 × 10-5 弧度/秒

扁率:f = 0.003352819

质量:M⊕ = 5.9742 ×1024 千克

地心引力常数:GE = 3.986004418 ×1014 米3/秒2

平均密度:ρe = 5.515 克/厘米3

地球绕太阳公转轨道半径: r=149,600,000 千米

太阳与地球质量比:S/E = 332946.0

太阳与地月系质量比:S/(M+E) = 328900.5

回归年长度:T = 365.2422 天

离太阳平均距离:A = 1.49597870 × 1011 米

逃逸速度:v = 11.19 千米/秒

表面温度:t = -3~+45 ℃

表面大气压:p = 1013.250 毫帕

大气圈的总质量:51018 × 千克(5万万亿吨)

大气密度:1.23 × 10-3 克/厘米3 (海面 15 ℃)

地球由于不同的化学成分与地震性质被分为不同的岩层(深度/千米):

0-40 地壳

40-400 上地幔

400-650 过渡区域

650-2700 下地幔

2700-2890 D"层

2890-5150 外核

5150-6378 内核