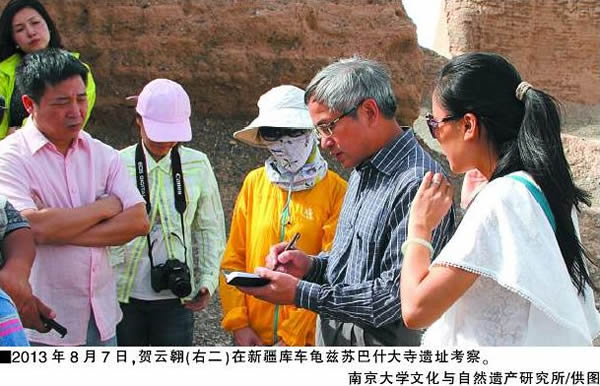

贺云翱:将考古成果展现给大众

(神秘的地球uux.cn)据中国社会科学报:提及考古学研究,人们总是会想到“田野工作”。风餐露宿几乎成为很多考古学者的一种常态,南京大学历史系教授贺云翱也是如此。在30余年的考古学研究中,从发掘西汉广陵王刘胥夫人墓,到参与南京明孝陵“申遗”,再到主持三峡库区地域文化遗产保护研究与规划,贺云翱在田野中度过了大部分时间,其间还经历了多次生死考验。他在日记中写道:“经常在外做田野考古的人,难免会有一些奇遇,有的奇遇甚至关系到生死,让人久久不能释怀,从中滋生出的种种美好感情,让我们享用一生。”

考古实践催生《大众考古》

贺云翱1977年参加高考并进入南京大学考古学专业学习,从此与考古学结下了不解之缘。1982年,贺云翱毕业后进入南京博物院考古研究所工作,其间他参与了扬州西汉广陵王刘胥夫人墓(天山汉墓)、徐州楚王刘注墓、句容城头山新石器至商周遗址等项目的发掘和苏南地区多项考古调查。

回忆起这段经历,贺云翱说,那时做考古调查,都是要靠两条腿跑,身上要背一个大的标本包,里面装有发现的陶片、残石器等标本以及罗盘、笔记本、手铲等工作用品,背包越背越沉重,一天走下来腰酸背痛。记得有一次,已经到下午三点钟左右,既找不到进城的车,又没有地方吃饭喝水,坐在路边连大声说话的力气都没有。“今天回想起来,还是感到十分幸运,如果不是那时亲身经历一系列的田野考古工作,我就没有今天对学术的这份理解和热爱。”

正是因为这份热爱,贺云翱在工作中不断总结提升。1985年,他参与创办《东南文化》。1993年,他创立了南京市文物考古研究所。随着工作的开展,他深刻地感受到我国考古力量薄弱,社会重视程度不够。1995年,南京白下区一个地方出土了文物,贺云翱就带着几个人去展开工作,可没想到工地老板一把揪住他的领子,连推带搡地把他轰走了。贺云翱说:“社会对考古的重视程度严重不足,这是我们考古人最痛心的,个人的屈辱、辛劳已经不值一提了。”

也正是在那个时候,贺云翱萌生了办《大众考古》的愿望,他认为,中国应该有一份面向大众的考古杂志,通过它将考古界的成果展现给大众。

创建文化与自然遗产研究平台

中国申报世界遗产,也引起了贺云翱的关注,他开始在工作中积累相关知识。1997年,贺云翱正式投入明孝陵申报世界文化遗产的考古研究工作,后来担任“申遗”专家组组长,负责明孝陵现场考古、撰写申报文本和接待联合国考察专家等工作。其间,他接触了国际文化遗产方面的理论,更加深刻地意识到文化遗产事业的意义和价值。然而当时我国只有北京大学等极少数高校有专门的文化遗产研究机构,于是他决心在南京大学创办研究文化遗产事业的研究所,这一愿望在2002年终得实现。

研究所建立后,他带领团队每天起早贪黑,踏遍了十多个省份的百余个城市,承担并完成了150余项课题,其中包括考古、物质文化遗产及非物质文化遗产保护与利用、文化建设规划等课题项目。也有进入国务院批准的三峡后续工作规划,更多课题成果则为政府决策或地方发展发挥了积极效用。

大众考古需要更多支持和理解

在进行考古或文化遗产研究过程中,贺云翱始终不忘将考古成果惠及大众。因为贺云翱课讲得好,他总是会被推至最前方,担任主讲。早在1982年发掘扬州西汉广陵王刘胥夫人墓的考古现场,他就担起主讲老师的重任。他打趣地告诉记者,“有时候中小学组织学生来考古现场学习,他们还要给我系上红领巾,我就把小黑板挂在老枯树上,为他们讲课。”

30余年来,贺云翱曾先后为多位中央和地方领导讲过课,也在多个市县干部培训班或市民学堂讲课,还曾为到考古现场参观的群众讲过课。在他眼中,听众肯定的评价和课后经久不息的掌声比发一篇论文还重要。

今年7月,《大众考古》成功创刊,至今已出版4期。贺云翱告诉记者,据统计,即使在如今科学昌明的时代,全国的考古专业工作者也不到2000人,其中有国家考古领队资格的不到1000人,这在一个有13亿多人口的大国中,真可谓凤毛麟角,中国考古学和文化遗产学太需要发展,也太需要国家和社会理解。如今,为社会创办考古科学普及刊物这个持续了20多年的梦想终于实现了,但这只是开始,它的继续发展之路还需要更多支持。

“中国知识分子有着深厚的家国情怀,只要给他机会,他总希望为国家、为社会、为人类多作贡献。”这句话用来形容贺云翱是再贴切不过了。面对着繁重的工作,他几十年如一日,每天只休息六个小时,全力守护着自己的信念。“我在全国各地奔走,看到很多地方还很贫穷,文物破坏也比较严重,这使我愈发地感觉时间不够用,所以再苦再累,我也不能停下来。”贺云翱说道。