在长期艰苦的努力后,中国的古生物研究驶入快车道

(丹尼斯诺米尔执笔,埃里克 斯托克斯塔德和熊蕾协助报道。原文登载于2001年1月12日Science。译文由中国科学院古脊椎所提供。)

杰出的研究人员正得到机会从事他们的事业,但改革和增加的资源足以吸引新一代吗?

北京──张弥曼曾经拖着一筐筐的土和石头在中国农村修水坝。她走了很长的路程。今年64岁的张刚刚于1966年开始她在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(古脊椎所)的工作时,文化大革命终止了科研活动。研究所被关闭,张和她的同事被下放到农村。“我当时以为我再也研究不了古生物了,”她说。

但张熬过来了。1976年,她恢复了她的事业。由于基础研究的自由空间越来越大,张得以在瑞典获得了博士学位,并开始编如一位同行所说的“关于泥盆纪鱼类特点的最详尽的著作”。因为这些努力,她当选为中国科学院院士,这是中国最高的科学荣誉之一。美国自然历史博物馆的 Mark Norell 说张是“中国有史以来最杰出的古生物学家之一”。

张的经历反映了整个领域的变化。她和她的同事们使中国古生物学从濒危变为在国际上处于重要地位。由于努力的工作和得天独厚的地质学条件,中国学者已经在过去的十年中做出了一些引人注目的发现。他们还可能会产生更大的影响。资金支持直线上升,研究所正在重新组合以更突出研究重点,大学也加大了吸引杰出人才的力度。结果是,受过西方教育的新一代古生物学者,看起来做好了迎接新挑战的准备。张说:“我们的工作在深度和广度上尚不足以与国外研究相媲美,但年轻人正在朝着正确的方向前进。”不过,这个领域仍面临许多内在问题,阻碍了它的持续发展:比如相互竞争的研究机构之间的争吵,当地农民对化石产地的掠夺,以及愿意进入该领域的年轻人的缺乏。

经过了长时间的努力,中国古生物学才取得今日的辉煌。南京地质古生物研究所(南古所)的古植物学家周志炎是1966年获得博士学位的,他还记得当时不能学有所用的沮丧:“1980年前,大家都必须做一些与古生物学毫不相干的事。”但在1989年,周多年的等待得到了回报:一个距今1.7至1.8亿年的最古老的银杏化石被发现了。周说:“在此发现之前,许多科学家都怀疑侏罗纪是否有银杏存在,现在我们有了一个十分精美的、有说服力的标本。”

资金支持

几乎所有被中国古生物学者发掘过的地方,都曾发现同样精美的化石。这些发现吸引了外国合作者。八十年代到九十年代初,他们带来了中国急需的资金和专业技术。新一轮的发现热潮引起了世界各地媒体的兴趣,并最终吸引了中国政府的注意。现在中国方面常常有能力为国际合作支付一些开支。科技部副部长徐冠华说:政府“必须设法为中国科学家有优势的研究领域增加资金投入。”

资金支持已经明显增加。从1996到2000年,对南古所的支持提高了八倍,几乎达到300万美元。另外该研究所每年工资和办公经费的预算增加了三分之二,达到大约62万5千美元。该研究所正在改造二十年代的旧楼,修复他们原有的大理石内部装修以及磨石子地面,增加空调,把电话线路通到每一个房间,改变过去每层只有一部电话的状况。

古生物学的发展也得益于政府阻止人才外流的计划。1999年,周忠和在美国堪萨斯大学获得古脊椎动物学博士学位后,他的学术成绩足以立足于美国。为了鼓励他回归中国,古脊椎所设法将他引入“百人计划”,为他提供丰厚的工资以及三年共计24万2千美元的科研经费,以帮助他开展工作。周并不是中国唯一的──中国杰出古生物学家所获得的支持甚至让其他国家的同行们嫉妒。美国自然历史博物馆的孟津说:“即使在北美,你也不容易得到这样的钱。”

奖励发表论文

大部分资金流入了在这个领域占主要地位的三个研究机构:中科院下辖的古脊椎所和南古所以及国土资源部下辖的北京中国地质博物馆。随着文化大革命结束后科学研究活动的恢复,资金主要自上而下,一般按资历高低进行分配。但现在,通过竞争批下来的资金成为主流,它着重于业绩的优劣。古脊椎所古人类学家黄慰文回忆说,他为获取基金历争取了五年,直到他与华盛顿史密森学会的 Richard Potts 合作在《科学》上发表文章后才获得成功。黄说,“此后局面就打开了”。

现在工资至少在一定程度上也取决于业绩的优劣。南古所所长沙金庚解释说:尽管基础工资仍取决于级别,但发表的论文、获得的奖励以及申请到的研究基金也有很大关系。比如,每在《科学》或《自然》上发表一篇论文,南古所给研究人员的奖金大约相当于600美元,古脊椎所奖约400美元。古脊椎所所长朱敏说,这是一个很重要的激励因素。他很自豪地指出,他在1999年颁发了八份这样的奖金。

但是中科院正对全院的改革计划投入更大的筹码。官员们要求合并研究所,减少职员,取消许多研究所作为副业的商业经营,并减轻研究所对职工住房安排等事情的负担。“胡萝卜”就是现金──成倍增长的工资以及更好的科研支持。

1998年,南古所作为试点成为首批入选中科院“知识创新”工程的少数研究所之一。“那时我们有250人,但[根据重组要求]中科院仅给我们80个正式岗位,包括管理人员,”南古所副所长杨群说。所有研究人员必须重新申请他们的职位,根据表现评分高的人才能被聘用。不在正式职位的研究人员仍能继续他们的工作,但不能获得“知识创新工程”的高工资和基金支持。

朱敏希望他的研究所能够在下一轮中入选,而且他并没坐等机会。所里的研究人员已经削减了一半到50人,其过程与南古所相似。朱还希望该所的模型制造产业能独立出来,另外能免去为职工提供住房的负担。

35岁的朱敏是中科院积极推动领导阶层年轻化的一个典型,这部分是由于文化大革命所造成的四、五十岁科研人员的缺乏。张弥曼是朱的导师,朱在张的带领下进入古鱼类学研究,并在她关于泥盆纪鱼类学的工作上发展。一年前,在古脊椎所涌现出一系列关于带羽毛恐龙的重要文章时,朱成为该所所长。

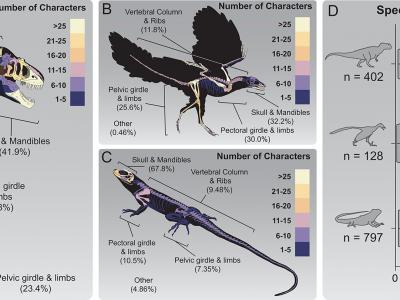

中科院的这两个研究所,理应避免涉足对方的研究领域,因为他们各有自己的研究专长:古脊椎所主要从事低等脊椎动物(包括鱼类、两栖类、爬行类和鸟类)、哺乳类以及古人类学和考古学等方面的研究;南古所的五个研究室的重点是无脊椎动物和植物,并包括大量地质学、地层学和构造地质学方面的工作。但是遇到重要的标本,每个人都会感兴趣。比如南古所就曾发表过一篇关于带羽毛恐龙的文章,这让古脊椎所的研究者们感到头痛。

中科院这两个研究所与中国地质博物馆的关系则更为紧张。该馆的季强刚刚从馆长职位上下来,成为中国地质科学院下辖的地层和古生物研究所[译者注:应为地科院地质研究所]的首席科学家。季以古脊椎所研究人员工作的许多古生物学热点地区为目标,并被证明在追踪农民挖掘的化石上很有办法。这些都导致了这一结构紧密的学界的紧张气氛。

这两家中科院的研究所和中国地质博物馆已经主宰古生物学领域多年。但他们正面临着来自大学的某种严峻的挑战,这些大学都在推进自己的古生物学研究。在中国一个新的计划的支持下,大学正和研究所争夺人才。位于西安的西北大学,和位于北京和武汉的中国地质大学,已拥有著名的古生物实验室。南京大学的研究人员也在筹划一个国际合作项目,使古生物学家、地球化学家和古生态学家共同研究如五亿年前寒武纪生命大爆发那样重大的地史事件。

进入大学的一位著名古生物学家是侯先光。他曾于1984年首次发现了澄江的化石。上个月他离开了工作22年的南古所,加入了位于昆明的云南大学澄江生物群研究中心。侯说这所大学给他提供了“非常优越的研究条件”,包括更大的办公室和实验室,一套公寓,以及许诺给予更多的研究资金。更重要的是,他指望搬往云南的举动将使他获得更好的接触化石产地和化石的机会。

保持势头

随着中国的古生物学的成熟,政策制定者也认识到,必须找到一种维持自身发展的途径。最大的挑战之一是将古生物学纳入能提供更诱人工作机会的环境机制中。南古所的杨说,“缺少对古生物学感兴趣的年轻学生是个大问题。”北京大学地质系古生物专业的郝守刚说,“每年古生物专业的本科毕业生从八十年代末的十五、六个减少到两、三个。愿意投身于古生物事业的好学生越来越少。”

即使已经入行的人也倾向于半路转行。古脊椎所的吴新智院士说,在过去15年中,他培养的十个古人类学学生都出了国,但只有两个回国继续从事这一领域的工作,好几个转行到了计算机或商业领域。

古脊椎所的朱敏认为机构改革和更高的薪金将有助于吸引那些想做贡献的人回国。他说,“学生们将看到,科学家能够挣到体面的工资,我对此十分乐观。”古脊椎所的王原就是一例。尽管没有政府的资助,他在美国获得硕士学位后仍于1997年回到中国,因为“国内对我来说有更多的机会”。