基因剪辑非常了不起却又十分可怕的五个原因

只要修复重新找到的基因,就可以把长毛猛玛象之类已灭绝物种带回这个世界。不过,没人知道这会不会造成计划以外的后果。 PHOTOGRAPH BY JONATHAN BLAIR, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

(神秘的地球报道)据美国国家地理(撰文:Karen Weintraub 编译:钟慧元):科学家找到了能够轻易剪下、插入基因的新方法,但这也让科学家置身于迅速加温的伦理争议之中。

修补我们遗传给下一代的基因,向来都是科幻小说的点子。但科学家目前正在迅速解决技术上的挑战,并预期很快就能实行这样的基因剪辑。

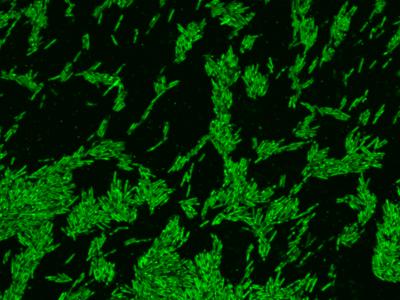

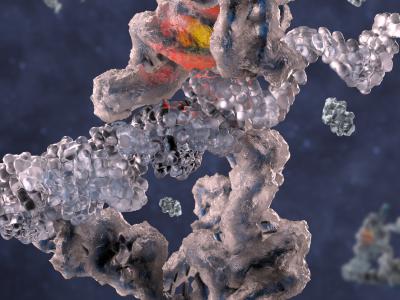

有一种问世三年的技术,名为CRISPR/Cas9,能够非常有效率地剪下、插入基因,所以世界各地的研究学者都已经将这种技术引入了自己的实验室。今年稍早,在中国的研究人员剪辑了一个无法自主存活的人类胚胎,尝试治疗一种遗传性血液疾病,结果搞出了一大堆预期之外、甚至可能非常危险的变化。

本月初,一群备受瞩目的学者、伦理学家和拥护者聚集在华盛顿特区,讨论剪辑人类基因的道德问题。他们特别关切改变人类卵子、精子或胚胎方面的议题,也就是大家所熟知的人类生殖序列。

如果你剪辑的是成年人的基因,这样的改变并不会遗传给这个人的子女。但若是剪辑了生殖序列的基因,就会影响到子女的卵子和精子,因为这样的基因改变是会遗传的。

这个组织委员会最后发表了一份声明,作为讨论的总结,表示「直接将基因剪辑运用于临床用途,将是不负责任的行为」,除非已经有人研究过更安全也更有效的方法、衡量过风险与益处,而且能达成社会共识。这个团体也呼吁要制定基因剪辑运用在人类身上的管理规范,并结论说「随着科学知识进步、社会观点演变,人类生殖序列剪辑在临床上的运用应该要定期、并时常重新加以检视。」

在华盛顿,科学家与伦理学家讨论了科学、道德伦理、人权、政府关系和赫胥黎于1932年出版的未来主义小说《美丽新世界》,提出了基因剪辑既令人兴奋、却也十分可怕的五个基本原因:

1. 治愈疾病

只要排除引起疾病的基因,医生就可以治疗许多种疾病,包括心脏疾病和阿兹海默症。

科学上的挑战依旧存在,像是要确定正确的基因——而且只能改动正确的那一个基因。不过基因疗法现在已经可以用于治疗眼疾,而早期的试验显示,基因疗法或许也可以用于治疗血液异常疾病,像是地中海贫血和镰状细胞性贫血。血液疾病研究的先驱、圣地牙哥生物科学中心的费奥多‧乌诺夫(Fyodor Urnov)这么说。

但即使是像这样看似高贵的理由,也一样面对着道德挑战:那就是该治疗哪些病症。而且也不是每个人都真的想要被「治好」。

对某些被归类为有残疾的人士来说,「剪辑基因可能更像是被推进碎纸机。」露哈‧班杰明(Ruha Benjamin)说,她是普林斯顿大学非洲—美洲研究与生物伦理学的教授。

2.直接阻止遗传性疾病

在家族中代代相传的疾病,如杭丁顿舞蹈症、戴—萨克斯症,或许有一天可以轻易地从家族遗传中根除。

虽然我们已经可以利用体外人工受孕来筛检某些遗传疾病、并加以避免,但新的CRISPR技术能够进行更复杂的剪辑。哈佛大学医学院的遗传学家乔治‧彻区(George Church)最近展示,只要运用新的CRISPR技术,他就能同时剪辑猪胚胎内的60个基因。不过若是要应用在人类身上,难度应该会比较高,而且因为我们并不清楚人类大部分基因所扮演的完整角色,也就也无法得知剪辑这些基因会带来什么样的风险。

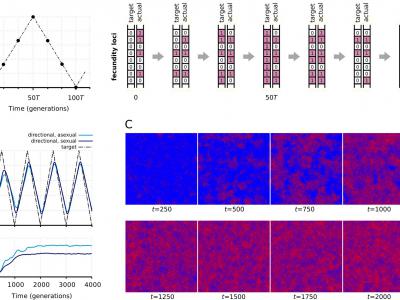

鲁道夫‧耶尼施(Rudolf Jaenisch)是麻省理工学院和怀海德中心的干细胞生物学家,他掀起了另一种道德关切:因为希望避免生出不健康的孩子而去剪辑健康儿童的基因,在道德上是否可以接受?在他研究老鼠胚胎时,他发现他无法在剪辑生病老鼠基因的同时、不去影响到原本应该很健康的老鼠基因。

为了试图避免生病儿童的基因产生突变,医生就必须要在健康儿童身上引发基因突变。而这样的突变会在人类族群中继续传递,而没有人知道这会不会带来计画外的影响。

3.创造更好的你

理论上来说,基因剪辑也可以用来制造所谓的「订做宝宝」。由少数几个基因控制的特征,会是最容易直接操控的,像是肌肉、眼睛颜色、身高和记忆力,哈佛医学院的干细胞生物学家乔治‧达莱(George Daley)说。

若是想控制像智商之类比较复杂的特征,剪辑这类基因的困难度就比较高、甚至不可能。 「你不知道你还会碰到什么东西,」塔夫斯大学的谢尔登‧克伦希(Sheldon Krimsy)曾经撰文讨论过科学与道德议题,他在某次访问中就谈到了这个问题。 「基因组就是一个生态系。每样东西都处于某种平衡中。你想把某种特质放到最大,就可能会影响到另一个。」

更有什者,如果某种改变被置入了人类族群、而且又可以遗传下去,那很可能就难以移除──而且也不会乖乖受限在某个特定社群或国家里。

和治愈疾病不同,去强化特定基因在道德上会是可以谴责的,主持非营利性质的基因与社会中心的玛西‧达诺夫斯基(Marcy Darnovsky)说。

她担心的是,家长会觉得有压力要「改善」自己的小孩,而富裕的家庭则比贫穷的家庭更有管道。 「一定会有生育诊所竞相贩售最新的升级技术,」而家长可能会受到压力,要「让自己的小孩赢在起跑点。」

4.拯救濒危动物

用于剪辑人类基因的技术,也可运用在动物身上。这或许意味着能保护如塔斯马尼亚恶魔——袋貛之类的物种,因为袋貛现在面临一种感染性癌症的威胁;或许也可以应用在美国东岸的栗树上,以抵抗破坏栗树生长的枯萎病。

「我们面对的是第六次大灭绝,」盖瑞‧罗伊莫(Gary Roemer)在一次访问中说到,他是新墨西哥州立大学的野生动物生态学家,「而这种技术让我们可以避免、或什至只是延缓特定物种的消失。」

而在另一方面,他和其他人也非常恐惧可能会有人把基因剪辑当作延后拯救物种的理由,「因为我们总是可以稍后再解决问题。」

「我们现在面对的是第六次大灭绝。」——生物学家盖瑞‧罗伊莫

我非常反对这样的傲慢态度,」史都华‧皮姆(Stuart Pimm)说,他是杜克大学保育生态的教授。 「我们应该要当好的管理员,我们应该要照顾生物多样性。」

5.让已灭绝的物种复活

基因剪辑甚至可以让已经灭绝的物种复活,或至少让它们的一部分复活。像是把已灭绝物种的基因和现存物种的基因结合。有一个名为「漫长今日基金会」的团体就支持这类的科学努力,他们也希望能够第一个先把旅鸽带回来、然后再把毛长长的猛玛象也带回来。

「灭绝物种重生计画」也能找回因商业育种而失落的特征,像是番茄绝妙的天然滋味,正如威斯康辛大学麦迪逊分校的生物伦理学家R‧ 艾塔‧查洛(Alta Charo),以及史丹佛大学的亨利‧格瑞理(Henry Greely),在2015年12月2日出版的美国生物伦理期刊中所写的一样。

但是,他们也有点挖苦地写道,基因剪辑也可能因为「一时兴起」、或是商业与艺术目的而被用来混和或制造新物种。 「为什么我们不该预期侏儒象、巨天竺鼠、或基因改造的温驯老虎出现呢?或者——且让我们大胆假设——决定要给他12岁女儿一只真正的独角兽当生日礼物的亿万富翁?」