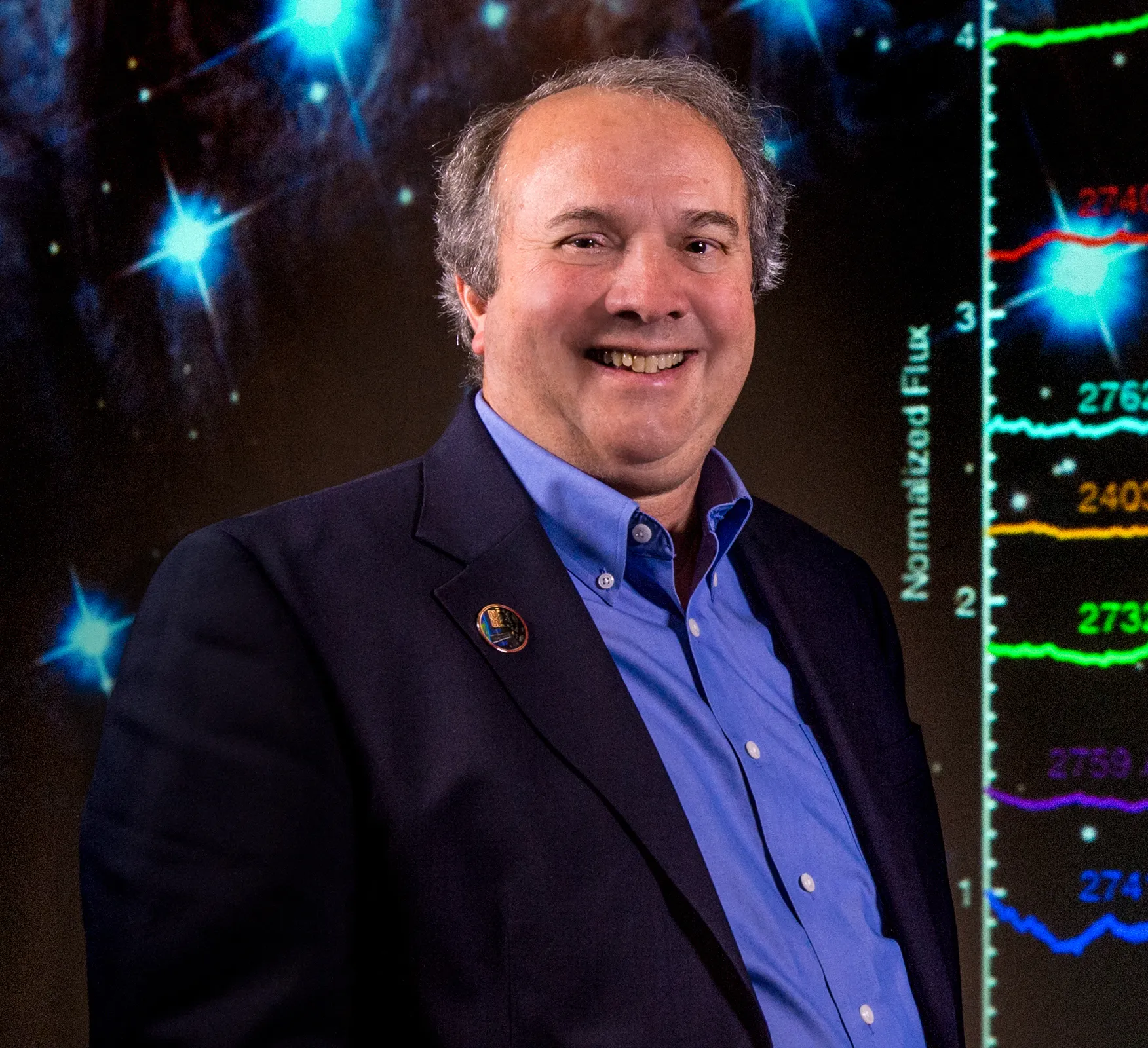

中科院紫金山天文台的“星探”

太空安全需要立法

如何预防和规避太空风险,吴连大认为要从两方面做起。一是做好太空碎片的编目工作,算出每一个碎片的运行轨道,把它们都管起来。对所有正在工作中的卫星建起“预警系统”,一旦危险迫近,立即发出预报。

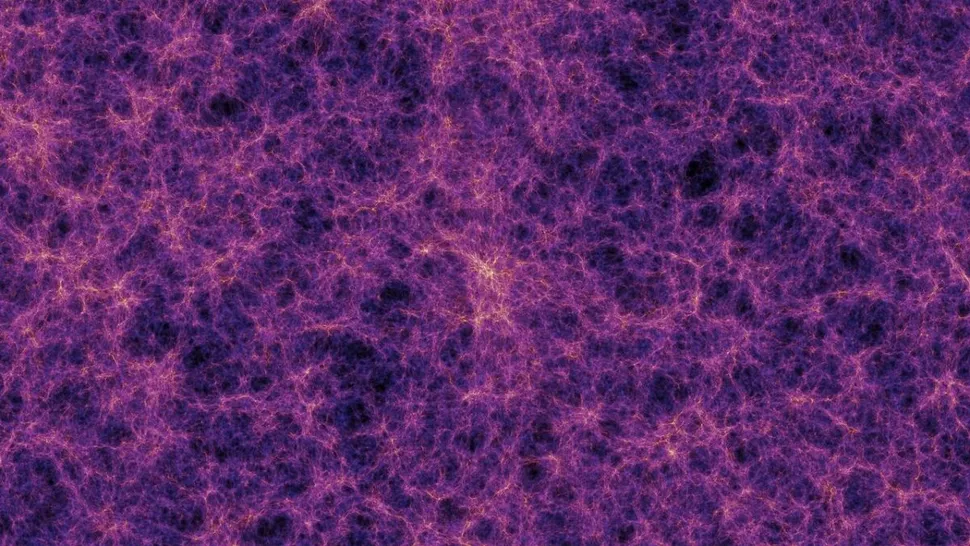

再有,一定要对太空的秩序进行立法。“例如,有关国家要保证所有的卫星都不允许主动解体;卫星的寿命要控制,结束寿命之前卫星要钝化;地球同步轨道上的卫星,‘死亡’之前,都要转移到‘坟墓轨道’。”吴连大介绍说,赤道上空35800公里的地球同步轨道上,卫星非常拥挤,“过去一个经度上有一颗卫星,现在是半个经度上就有一颗,这很危险。”吴连大表示,有关国家应该形成共识:卫星结束工作之前,主动把轨道提高300公里,也就是转移到“坟墓轨道”上。发达国家做起来并不难。但是一些发展中国家就会抱怨自己的技术不够,希望发达国家发扬风格,帮他们一把。因为抬高300公里是要消耗能量的,卫星会因此缩短寿命,这就触犯了一些商业卫星公司的商业利益,他们不想因能量消耗而缩短赚钱的时间,减少利润。他们会反对这么做。这样一来,一些死亡的卫星就会“占着茅坑不拉屎”。

联合国属下有一个“外空会”(ZADC),“外空会”下面又有“国际局间空间碎片委员会”和“空间法委员会”两个机构。他们可以向“外空会”提出建议,由“太空会”投票立法。吴连大经常代表中国参加“外空会”召集的会议。他表示,其中有关“坟墓轨道”的规定,世界上主要几个太空大国都签了字。

为“东方红一号”编制轨道程序

将近两个小时的访谈快结束时,记者主动提起吴连大参与设计我国第一颗人造卫星“东方红一号”轨道计算方案的事情。也许是他认为这件事没有“原创性”,他没有把它列入到他所总结的四五件事情之中。但是,天文学界提到“东方红一号”的轨道预报,都会说及吴连大的贡献。“东方红一号”的成功发射和运行凝结着一位当时还未及而立之年的青年的心血。

吴连大没有细说当年研究的经过,而是轻松地讲起了一则当年的花絮。

1970年4月24日,“东方红一号”卫星成功发射的当天,吴连大正在无锡蠡园休假。因为卫星发射的时间是严格保密的,所以,他这个当事人也不知晓哪天是发射的日子。他是在第二天,也就是4月25日的早晨,通过广播,收听到这个消息的。和所有中国人一样,吴连大满心欢喜,心里充满了作为一个中国人的自豪和骄傲。他立即决定结束休假,坐火车赶回南京。

当天晚上,紫金山天文台充满了欢乐的气氛。天文台的工作人员和当时江苏省的领导拥挤在紫金山天文观测台,一起观看从南京上空飞过的“东方红一号”。“前面是火箭,后面是卫星,都看到了。”因为激动的气氛和拥挤的人群,吴连大当晚并没有记录和发布有效的轨道数据。

第二天早晨,吴连大出门上班时,遇到了同住一幢楼的天文台的军代表。军代表一本正经地对吴连大说:“你怎么没有做轨道预报啊?看来是毛泽东思想学习得不够深入啊。”

到了单位后,平静下来的吴连大准确无误地向全国,以及世界主要城市预报了“东方红一号”轨道数据。这样世界各个国家和地区的人们都能够按照预报的时间,看到来自中国的“礼物”。

又过了一夜,吴连大又遇到了那个军代表。那个军代表喜形于色地对他说:“你发布了预报,这是毛泽东思想的伟大胜利啊!”

吴连大:

中国科学院紫金山天文台研究员。1941年9月生。1964年毕业于南京大学天文系。现任中国天文学会理事兼卫星动力学专业委员会副主任,中国科学院天文委员会委员兼天体力学学科组组长,中国科学院人造卫星系统应用研究中心主任兼学科任务组组长。

来源:现代快报 倪宁宁