揭秘雪巴人:我们为何登山

有人在峰顶挥舞冰斧,有人举起旗帜、家庭合照或祈祷卡。像这样由雪巴族登山者拍下的照片,在圣母峰地区各处的茶馆和住家墙壁上都看得到。

(神秘的地球报道)据美国国家地理:去年4月18日,圣母峰(珠穆朗玛峰)登山史上最惨重的一次山难夺走了16名高山工人的性命,其中13名是雪巴人。那次山难之后,雪巴人发动罢工,要求更合理的待遇并成立基金,用来在高山工人受伤或丧命后,帮助他们的家人生活或接受教育。

2015年圣母峰登山季即将于4月展开。雪巴族的「冰瀑医生」很快就会开始在基地营与圣母峰顶之间沿着新的路线装设绳索与爬梯,以避开危险的坤布冰瀑左侧,而其他高山工人也将回到这里,帮助前仆后继的登山者挑战世界最高峰。为什么他们要一直在危险的环境中工作?

高山悲歌

一场惊天动地的雪崩夺走了16名登山队工作人员的性命,永远改变了山上的生活。这场事故的始末为何?

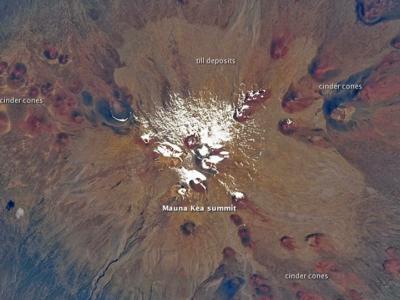

(撰文:Chip Brown 摄影:Aaron Huey):在世界最高峰历史上最黑暗的那天,来自昆琼村、有着晒伤的双颊和一头浓密黑发的29岁雪巴人尼玛‧齐林,凌晨3点就出发去工作了。他背着一桶29公斤重的烹饪用瓦斯,在他身后的是圣母峰基地营的临时村落,大约有40支国际远征队的成员在帐棚中熟睡着,或在海拔5270公尺的稀薄空气中辗转反侧。尼玛上方,一列头灯在黑暗中闪烁,200多名雪巴人和其他的尼泊尔工人成一纵队通过坤布冰瀑。在全世界固定有人攀爬的山峰中,这道冰瀑被视为最危险的路段之一;它是一座险峻且不断变动的迷宫,处处是摇摇欲坠的冰峰、冰隙和扭曲歪斜的冰块,在圣母峰西侧山肩与耸立在基地营上方、海拔7861公尺的努子峰之间,顺着610公尺深的峡谷倾泻而下。

那天,也就是4月18日的凌晨,尼玛‧齐林的许多雪巴族同伴甚至比他更早就已经进入冰瀑区了。用过他们平常吃的早餐,也就是酥油茶和称为「糌粑」的青稞糊后,他们就背起前一晚准备好的沉重装备上路。有些人搬运绳索、雪铲、冰锚及其他装备,用来在通往圣母峰8850公尺的峰顶途中设置固定绳,为登山者提供类似安全扶手的保护措施。有些人则扛着要用来在更高的山区搭建四座中继营的器具。

有些雪巴人身上还看得到烤青稞粉的痕迹,那是他们在前一天的法会中抹在彼此脸上的。举办法会是为了向住在圣母峰的祥寿仙女祈求旅途平安与长命百岁。自从一群被称为「冰瀑医生」的雪巴族专家在4月初开通了这条路线后,这群登山者中有一些已经往返攀爬了几趟。跨越悬崖与冰隙的那些固定绳及铝梯所形成的路线,与最近几个登山季使用的路线并没有显著的差异,但是比较靠近雪崩频传的西侧山肩,那里有一条悬冰川,不祥地悬在上方300公尺处。

即使身上背着重达45公斤的装备,这些体魄强健的雪巴人大多仍能在三个半小时内攀登3.3公里,抵达一号营。尼玛‧齐林这一趟是为一支中国远征队工作,他从基地营向上攀爬一个小时后,来到人称「爆米花区」的区域;路线从这里开始变得更加陡峭,穿过一片四处散落着大块碎冰的地带,还有不计其数的爬梯。继续往上,登山者通常会在一片称为「足球场」的平坦区域稍事休息,在这里经常听得到坤布冰川以每天大约1公尺的速度往前推进时所发出的声响。足球场上方是另一个特别危险的区域,遍布着大小有如房屋的巨大冰块和摇摇欲坠的冰峰;穿过这个区域后,尼玛‧齐林的旅程就会随着坤布冰川在一片名叫「西谷」的庞大冰原平缓下来而变得轻松些。

约莫清晨6点,在足球场上方,尼玛‧齐林抵达了一座高约12公尺的冰崖底部。他从这里开始爬上三把绑在一起的铝梯,这段路特别难走,他背着沉重的背包,脚上穿着金属冰爪,手中握着上升器,每次经过固定绳的锚钉时就必须将上升器先从绳上解开,再扣到锚钉另一端的绳上。爬上冰崖后,眼前的景象令他心一沉。数十名高山工人堵在一道大小如同茶馆餐厅的倾斜冰瀑上。有些人站着抽烟,有些人排队等着沿两把绑在一起的梯子爬下一条沟壑。当天早上至少已经有一次因为冰层移动而造成这两把下行梯的底部锚钉松动,导致登山路线阻塞。尽管梯子已重新用锚钉固定好了,那些在清晨5点来到这一路段的人,还是注意到行程延误了许久。尼玛‧齐林在大约一个小时后抵达时,得知锚钉又松动了。

「我看那里应该挤了一百多个人;很多人在往下爬,紧紧地抓着绳索。要通过阻塞的人潮得花上半个小时。那一刻,我开始感到非常害怕,」他说。

「我的耳朵在哭」

在尼泊尔,危险的预感有时候是以一种高频的嗡嗡声袭来,这种现象称为kan runu,意思是「哭泣的耳朵」。曾经三度登上圣母峰顶的尼玛‧齐林也曾听见过自己的耳朵在哭泣,所以知道最好不要掉以轻心。他心中充满了犹豫:是要尽责地带着装备继续往一号营前进,还是要就地放下瓦斯桶并立刻下山?他试着用无线电和基地营的工人领班联络,不过领班去南崎巴札村采购补给品了,尼玛‧齐林只联系上营地厨师。他告诉厨师他的耳朵在哭,所以他要把搬运的装备挂在固定绳上,然后下山。其他雪巴人对他的决定很不解。

「我说:『我的耳朵在哭,我们将会听到有坏事发生。我要下去了;你们也应该下去。』」他回忆道。他判断当时是6点15分左右。

尼玛‧齐林耳朵在哭的消息传开了。五名已经爬到三重铝梯上方的雪巴人抛下了搬运的物品,开始下山。两名受雇于加拿大运动用品公司Peak Freaks的雪巴人在三重铝梯下方遭到耽搁,脚都冻僵了,因此也决定撤退。其他人则认为,不能因为有人的耳朵在哭或是自己的脚很冷而改变既定行程。在堵住的人潮与足球场之间,尼玛‧齐林经过了自己认识与不认识的雪巴人。他认识的那些包括:25岁、来自潘波崎的普尔巴‧翁亚尔,他曾经告诉自己的姊妹,这是他在圣母峰工作的最后一个登山季;24岁的拉克帕‧谭京‧谢尔帕,他和待在昆琼的妻子育有两个月大的女儿;还有安‧齐里,56岁的他是山上最年长的雪巴族工人之一,他说这是自己最后一次攀登这道冰瀑了。齐里在二号营当了13年的厨师后,计画退休回到他在塔摩开的餐厅,餐厅的名字也叫作「二号营」。尼玛‧齐林还经过了安‧齐里的半血缘弟弟多杰‧谢尔帕,39岁的他和贫穷的家人一起住在波特科西河谷上游的塔恩加村,距离圣母峰两到三天的脚程。

「尼玛‧齐林叫我不要上去,」明玛‧加尔仁‧谢尔帕说。 33岁的他来自南崎巴札,大家都叫他「巴布」,当时他正在搬运氧气瓶和其他装备前往一号营。 「我必须继续爬。我带着客户的器材。我爬下行梯时没有遇到麻烦。早上6点34分时梯子还没有坏。不过有一些经验不足的雪巴人等着要爬下梯子,他们动作很慢。」

基地营和冰瀑还笼罩在阴影中,但是在上方远处,住着雪巴族神祇的峰顶已在阳光下闪耀。从山顶到山脚,这都是个美丽的早晨——但11分钟之后什么都不同了。

「我完全没有机会逃跑」

环绕在圣母峰基地营周围的山峰形成了一片广大的冰围地,大到登山者往往会先看见雪崩的景象,然后才听到雪崩的声音。那声音如闪电后的雷鸣般传来,是极大量的冰、雪及岩石从陡峭的蚀沟或悬谷边缘倾泻而下时所发出的嘶嘶声。然而,4月18日的那场雪崩听起来有别于以往,听在那些身在冰瀑现场的雪巴人耳中尤其如此。几乎所有人都这样形容那个声响:一阵非常深沉的「咚」声,宛如以槌子撞击声音暗哑的钟、或是弹拨某种巨大低音乐器的弦所发出的声音。

一块34公尺高、重达730万至1360万公斤、外型像颗巨大犬齿的冰块从圣母峰西侧山肩的冰盖崩落并猛烈向下滚,一边裂成碎块,一边在前方形成一股强风。雪崩一路加速并沿途夹带更多雪与石块,有些雪巴人觉得它过了好几分钟才袭来,有些则说它几秒内就抵达了。当时大概有24名登山者就在雪崩的直接路径上,另有许多人在路径上缘与下缘的两侧。

清晨6点45分,「麦迪逊登山公司」的圣母峰基地营经理柯特‧杭特正和46岁的领班多杰‧卡特里用无线电做例行性通话;卡特里是知名的工会人士,他曾经九次成功登上圣母峰,每一次在峰顶展开的都是不同的工会旗帜。卡特里才刚抵达三重铝梯的顶端。突然间,杭特从无线电里听到「呼喊声与吼叫声」,随之而来的是「一片死寂」。雪崩的轰然巨响传到基地营时,他冲出通讯帐,只见冰瀑的上半部消失在一片翻腾云雾中。

这个时候,匆忙往下走了十分钟的尼玛‧齐林已经抵达足球场,那「咚」的一声证实了他最担忧的事。不消几秒钟,他身上就盖满了冰冻的雾淞,成了许多摇摇晃晃地站起身来、全身有如鬼魂般覆满了冰雪的幸存者之一。来自波兹村、攀登圣母峰经验丰富的年轻好手彭巴‧谢尔帕在凌晨4点带着来自阿拉斯加的客户离开基地营去山区行走,进行高海拔生理适应;雪崩发生时,他刚刚抵达足球场。一阵疾风吹来,他抬起头,只见「一块跟一栋大房子差不多大的冰块」沿着圣母峰西侧山肩滚下来。他赶紧带客户往下冲,在雪崩遮蔽天空之际躲到了一片冰层后方。

曾经五度登顶成功的29岁向导卡尔纳‧塔芒是凌晨3点离开基地营的。他听到「咚」的声响时,人在坏掉的梯子上方不到五分钟路程之处。

「我完全没有机会逃跑,」他回想道。 「有一阵好吓人的风。我为了保护自己而在一块大冰块旁跪下来,试着护住自己的脸。我身上盖了2英寸的雪。」

巴布‧谢尔帕和其他五名雪巴人一起,他们的位置在坏掉的梯子上方大约一分钟的路程处。

「我们大家聚拢在一起。雪散去之后,我往下看,结果下面一个人都没有,」他说雪崩发生前15分钟,19岁、为纽西兰「冒险顾问公司」工作的车旺‧谢尔帕才好不容易通过损坏的梯子原本所在的路段。这是他初次攀登圣母峰,同行的是他的姊夫卡吉‧谢尔帕,39岁的卡吉也是三个小孩的爸爸。卡吉将安全绳索扣在固定绳上,正沿着一座小冰崖往上攀。雪崩来袭时,车旺解开了扣在固定绳上的钩子,拔腿就跑,然后蹲伏在自己的背包下。他后来告诉在尼泊尔经营「坤布登山社」的叔父钟巴‧谢尔帕,冰块切断了卡吉的安全绳索,卡吉则在冰块撞击下失去意识。车旺及时抓住他,把他拖到一个比较安全的地点。车旺从卡吉的保温瓶里倒了一杯热饮,希望能让他苏醒。

「卡吉慢慢醒了过来。他身上有无线电,我按下通话键,因为卡吉的双臂都动不了了。他说:『请救救我!』如果我没抓住他,我们就再也看不到他了,那道冰隙真的很深。」

20岁的帕桑‧多杰‧谢尔帕受雇于来自西雅图的「高山登顶国际公司」(AAI),他和另外两名AAI雇用的雪巴人安‧加尔岑及丹增‧乔塔同行。这是帕桑在圣母峰工作的第二个登山季。他背着一根很大的餐棚柱、一个保温瓶和一捆营绳。听到「咚」的声响时,他和安‧加尔岑在损坏的梯子上方大概45秒路程的地方,而丹增‧乔塔只落后他们几步。 29岁的丹增也是攀登圣母峰的新手。他在坤布登山社完成了基础及进阶登山课程,很高兴能得到这份工作;他要奉养年迈的双亲,还有三个月大的儿子。事发前一天,他才在基地营和人在加德满都的妻子帕希‧谢尔帕通过电话。

「我看到冰冲过来,心里想着:我们完了。我死定了,」帕桑‧多杰回忆道。 「风推着我,我扑到一座大冰峰后方。要不是安全绳索扣在固定绳上,我早就被卷走了。」

冰块将餐棚柱往他头上打,砸破了保温瓶、切断了绳子。飞溅的冰在安‧加尔岑的羽绒衣上打出了一个洞。两分钟后,吞噬一切的冰雪散去,两个雪巴人互相拥抱,然后惊恐地四下张望。冰瀑中原本开口很大、需要绳索和梯子才能横越的裂沟,现在填满了和桌子或沙发一样大的冰块。 「丹增!丹增!」他们徒劳地呐喊着。

从基地营目睹雪崩的向导麦可‧霍斯特通报了AAI的工人领班拉克帕‧里塔。里塔连忙穿上靴子,在无线电上装了长长的天线,试着和当天早上要穿越冰瀑的任何一名手下联络,包括33名雪巴族向导、1名厨师,以及2名厨房助理。最后他和帕桑‧多杰取得了联系,多杰说,大概有五、六个走在他后面的雪巴人被埋住了,而且可能已经身亡。

「当时我非常、非常不安,」帕桑‧多杰说。 「我看到一个雪巴人吐血,还有一名被半埋着、双眼翻白的男子在向人讨水。我们把他拉了出来。我连他叫什么名字都不知道。我大部分的朋友都在哭。」

「我试着把眼泪藏起来」

稍早已经抵达一号营的雪巴人和外籍向导在7点多时动身往下走,准备展开救援。在基地营,拉克帕‧里塔与他的兄弟卡米‧里塔一起踏上两个小时的上攀路段前往灾区,霍斯特、班‧琼斯、达米安‧贝内加斯及其他向导也都出发了。各家基地营团队将睡袋、雪铲和救援设备集中到营地的三个直升机坪中央。 AAI的基地营经理乔‧克鲁伯顿和冒险顾问公司的卡洛琳‧布雷基与麦克‧罗伯兹开始协调无线电通讯。无线电频道随着雪巴人纷纷回报自己的状况而不断传出急切的说话声。死亡人数依旧不明。

「我们开始遇见很多负伤往下走的雪巴人,」拉克帕‧里塔回忆。 「他们的头上有瘀伤和血。有些人因为被冰块击中而走路一跛一跛的。我要帮他们,不过他们说:『上头那些人比我们更需要帮助』。我知道被活埋的人根本不可能生还——他们最多大概只能存活15分钟。」

从足球场到灾区,花了拉克帕‧里塔将近一个小时。雪上的血迹标出了事故区域。他在那里看到大约50名雪巴人,有些拿着钢铲在挖掘,有些用冰锤敲打残破的冰块,有些则因为震惊和悲痛而呆坐着。一张灰色帐棚盖下摆放了四具遗体,看见被遮盖起来的尸体,拉克帕‧里塔坐下来,哭了起来。

「我试着不让我的雪巴人团队看到我的眼泪,可是我实在忍不住,」他说。

当他终于能往帐棚盖下看时,他发现罹难者中并没有人穿着AAI发给工作人员的外套,于是他加入那些正在挖掘的人。他们从冰里又挖出两具遗体,然后又是一具:是厨师安‧齐里。 「安‧齐里是我手下的人,」他说。

在基地营收到各种通报与谣言、大家语气紧急地在无线电上进行通讯和惊慌地拨打电话之际,九位来自不同远征队的医生则聚集在「喜马拉雅山救难协会」的医疗帐棚里。五名被掉落的冰块砸到的登山者自行走出了冰瀑,最后在医疗帐棚接受瘀伤与撕裂伤的治疗。另外有三名登山者必须以直升机送走。在事故地点,达米安‧贝内加斯开始计算伤亡人数,并在上午9点9分透过无线电回报至少有十人死亡。纽西兰人杰森‧朗恩和尼泊尔人席德哈塔‧古隆驾驶两架斯穆里克航空公司的直升机飞抵基地营。朗恩接走了美国籍登山家梅丽莎‧阿诺特,她是急救人员、曾五次成功登上圣母峰;她在10点5分时将医疗用品送到救灾现场。到了10点49分,已经有四名雪巴人被直升机载离冰瀑,身上的伤势包含腿部骨折、骨盆腔与腹部及头部创伤,以及内出血等。四个人的其中一位是卡吉‧谢尔帕,肺部遭到穿刺伤并有两根肋骨骨折的他被送进了加德满都的一家医院。早上11点刚过,所有伤者都已被下撤至基地营,救难队伍转而开始挖掘死者遗体。从上午11点到下午2点间,朗恩12度驾驶那架红、黑、银三色的松鼠一型直升机飞抵通往圣母峰的这段冰雪通道,在宛如噩梦般的场景上空徘徊停留,然后带着悬挂在30公尺的缆绳末端、依然穿着靴子和冰爪的尸体飞离。死者遗体被送到基地营位置最低的停机坪,在那里以胶带编号,并且用防水布裹起来。冒险顾问公司的远征队队医苏菲‧华勒斯有时还必须横趴在遗体上,以免防水布被直升机旋翼造成的下冲流吹走。

罹难者的身分由队友或同在山上工作的家人确认。安‧齐里的儿子彭巴‧谭京在父亲生死未卜的状况下从一号营赶下来,结果只见到一双熟悉得令人心碎的鞋子。

救难人员担心圣母峰西侧山肩可能会再次发生雪崩,而下午的气温会让冰瀑变得更不稳定,因此在下午2点10分中断了沉痛肃穆的救援工作。多杰‧卡特里的遗体倒挂在三重铝梯上方的一道冰隙里,有部分依然埋在冰雪中,工作人员要到隔天才能挖掘出来。三名登山者失踪,推测已经死亡。 16名罹难者全部都是雪巴族或其他尼泊尔当地民族的工人。他们死时都肩负着重担,为了让孩子上学、盖新房子,或是替年迈双亲购买气喘药物而卖力地工作。

28个孩子失去了父亲。死者中有11名在同一个地点遇难:就是那道倾斜的冰瀑,他们就在那里等待爬下那把已经不复存在的下行梯。

「我认为他们曾经试图逃生,在发现自己逃不掉的时候,就大家聚拢在一起,」拉克帕‧里塔表示。当天的惨状超越了圣母峰过去发生的所有事故,包括1922、1970和1974年的灾难在内;那几次也有雪巴人集体遇难。然而,这次雪崩所带来的冲击才刚开始发酵。

激烈的争论

雪崩发生后的那几天情况很乱,混杂着法会、葬礼、会议、问题、流言、要求、挑衅,以及领悟。登山季要继续吗?应该继续吗?哀悼多久才算够久? 「喜马拉雅体验公司」的罗素‧布莱斯和「国际山岳向导公司」的艾瑞克‧西蒙森都给了自己手下庞大的雪巴人团队四天假,让他们返家。然而,并非每个人都想回来工作。一位雪巴族工人转述,有一名女子威胁说,如果她丈夫回到山上,她就要自杀。

拉克帕‧里塔立刻就明白,登山季对AAI公司来说已经结束了——他无法要求他所雇用的雪巴人继续工作,因为他们已经失去了五个队友,而且还有遗体仍然埋在冰雪中。其他队伍的雪巴人表示他们愿意继续工作,不过也开始感受到来自部分行动人士的压力;这些行动人士将这场悲剧视为向有关单位施压、要求改善高山向导工作条件的契机。尼泊尔政府提供每个罹难者家庭大约415美元的赔偿金,令许多雪巴人大感光火;这笔钱连支付丧葬费用都远远不够。

许多人注意到,年轻一代的雪巴向导和工人拥有一股以前没有的自信,尤其是在去年那场所谓的斗殴事件之后;当时,三位知名的欧洲登山者在二号营上方和一个由雪巴人组成的绳索固定小组起了争执。雪崩发生后的那一阵子,一年前就显露出迹象的劳工问题正式浮上台面,愤怒而哀悼中的雪巴人把尼泊尔政府价值数百万美元的圣母峰赚钱机器关闭了;政府每年靠许可证规费进帐超过300万美元(约台币9000万),而外籍的远征活动业者估计,登山活动的附带经济效益超过1500万美元。一位住在加德满都的雪巴族部落客针对这场悲剧表示:「我们无法改变的事情,让我们看到了我们可以改变的事情。」

4月20日星期日,也就是雪崩发生两天后,各远征队的领队、救难人员与受到事故影响的人在「萨加玛塔污染控制委员会」的帐棚中举行会议,这个委员会是监督「冰瀑医生」和圣母峰垃圾管理工作的非营利地方组织。与会的雪巴人中包括大胆敢言的「尼泊尔登山协会」理事会成员帕桑‧波特与帕桑‧丹增;29岁的丹增曾十度登上圣母峰,是英国「崎岖地球公司」远征队的助理领队。会中拟出一份清单,明列13项对政府官员的要求,包括提高雪巴人的保险金额,并提高圣母峰登山许可证规费中分配给雪巴人的比例,借此成立一笔基金,未来可用以资助丧命或受伤的高山工人的家庭。

4月21日星期一,雪巴人的丧礼在加德满都举行,充满感染力的画面在世界各地播送,隔天在基地营也举行了一场有22位喇嘛参与的大型法会。法会结束后,那份要求清单被人以尼泊尔语和英语大声朗读出来。气氛愈来愈紧绷。人群中有人大喊他们不要再登山了。 「我很清楚地知道,大部分工人只是想回家,除了出于对死者的尊重以外,也为了自身的安全,」尼泊尔「喜马拉雅登山公司」创办人苏米特‧乔希写道。西方国家的探险部落客则描述,这个场合「被好战分子控制,变成了一场政治集会」。基地营流传有人将发起抵制、而「毛

派」与「好战分子」又威胁将对任何持不同意见的人不利,引起躁动不安。与此同时,尼泊尔「文化、观光暨民航部」则预测「所有登山活动一定会在一到两天后恢复正常」。

一直到4月24日星期四,也就是雪崩发生六天后,尼泊尔政府官员才出现在基地营。由观光部长布希姆‧普拉萨德‧阿查亚率领的12人代表团在早上9点搭乘直升机抵达,希望能说服雪巴人回到工作岗位。在后续的一则报导中,圣母峰最资深的外国登山业者之一布莱斯写道,有人告诉他在会面结束后,有些雪巴人曾经丢掷石头,试图阻止代表团搭乘直升机离开,还有谣传说有人威胁关掉代表团某位成员的辅助氧气。

有些人说,做出这种威胁的人根本不属于登山社群。 「他们都很年轻,且不甚友善,」「美国登山者科学计画」的约翰‧艾尔表示。 「他们的外套比圣母峰基地营常看到的外套来得轻薄和干净,而且没人记得雪崩发生前曾在营地看过他们。我们都很纳闷,这些人是谁?」

就在尼泊尔官员离开之际,西侧山肩的冰川再度崩落,一场小规模的雪崩隆隆地落入那道有16人丧生的冰瀑中。许多人将它当成神祇的最后示意,宣告2014年春季的圣母峰登山季就此结束。

「我们与众不同之处」

关于雪崩后在基地营发生的一切,有不同的说法、传言及相互矛盾的印象,要一一厘清并理解有其困难。许多因为悲痛与对冰瀑状况的合理顾虑而不愿登山的雪巴人可能觉得,以害怕「好战分子」的威胁为由而不去工作还比较容易。在不姑息暴力的前提下,我们不得不问,工人为什么不能替自己争取更多权利,并且利用这个以惨痛代价换来的筹码,改善他们的处境?西方评论者鲜少将所谓的雪巴人罢工一事放在尼泊尔的大脉络下来思考。在这个国家,罢工是家常便饭,也是少数能争取政府官僚注意的手段之一。圣母峰上的劳工问题仍待解决的同时,加德满都的道路工人已被迫停止拓宽街道的工作,因为砂石业者正在罢工。

「20年前,圣母峰的工人里,完成高中学业的还不到一半,」苏米特‧乔希在雪崩发生一个月后谈到。 「现在80%的工人有高中学历。他们都接触过西方媒体。他们知道世界如何运作。他们更清楚自己的权利。他们知道自己可以坦率地表达心声。他们对外面的世界有所认识,也知道政府从许可证收入中赚了多少钱,回馈给他们的又有多微薄。他们不应该被贴上好战分子、毛派或新派系的标签。这不是什么新派系,而是年轻的一代。 」

世代交替不只创造出了对外面世界更加了解的新一代雪巴登山者,也改变了山上工人的族群比例。原本几乎完全由雪巴族所组成的劳动力,现在由拉伊族与达芒族等族群所占据的比例愈来愈高;这些人往往更贫穷、更迫切地需要工作。在约翰‧艾尔队上的17名「雪巴人」中,真正来自雪巴族的只有5名,其余12名则属于拉伊族或达芒族。 「在最前线的依然是雪巴族,海拔7500公尺以上的工作大多由他们负责,」艾尔表示,「不过现在把东西背上三号营的经常都是拉伊族和达芒族的工人。」

当我向萨加玛塔污染控制委员会主席安‧多吉‧谢尔帕问起有些雪巴人威胁其他雪巴人的谣言时,他很快地把这个话题轻轻带过了。有时我有一种感觉:长久以来因为天性中仁厚良善的一面而备受敬重的雪巴人,会觉得他们没有本钱破坏外人对他们理想化的想像:他们爱好和平而慷慨无私,生活在风光如画的山间土地上,远离现代的一切喧嚣扰嚷。

「你必须了解这里的文化,」安‧多吉有天下午在南崎巴札的「全景旅店」这么说。 「对我们来说,讲出要把某人的腿打断这种话是很平常的事,只要不真的把人家的腿打断就好。每年南崎巴札的杜姆齐庆典期间总会发生四、五次斗殴。

对我们来说,喝啤酒时互殴几拳很正常,隔天大家又都是朋友了,什么事也没有。 99%的雪巴人都很忠诚、诚实且勤奋。这项传统一直维持着。如果我们失去这个传统,那问题就大了。谁都可以成为登山好手,不过我们与众不同之处在于我们诚实、忠诚又勤奋。 」

进入村落

埋葬了16人的雪崩所带来的灾难并不止于冰瀑。它还继续高速前进,冲入了圣母峰下方与更远处的村庄。在加德满都,喜马拉雅登山公司的办公室经理打电话给罹难的资深向导安卡吉‧谢尔帕19岁的女儿彻琪‧谢尔帕,将她父亲遇难的消息告诉她,不过省略了安卡吉的头盔被劈裂开来的细节。安卡吉曾经承诺过会善加照顾他的姪女婿、20岁的圣母峰攀登新手彭姆‧登吉‧谢尔帕;那个登山季,是安卡吉帮彭姆‧登吉安插了在二号营担任厨房助手的工作——这被视为最安全的工作之一,因为只需要经过冰瀑来回一趟。然而,彭姆‧登吉还是遇难了,而他的妻子达莉连对着遗体哀悼的机会都没有,因为她的丈夫仍然被深埋在冰瀑里的某个地方。

当六位雪崩罹难者的葬礼在加德满都举行时,画面也传送到世界各地,而没有什么比那些画面更能深刻表达丧亲之痛;那是彻琪心碎的神情,是安卡吉76岁的老母亲尼玛丽因为白发人送黑发人的痛苦而扭曲的面容。在昆琼村,尼玛‧多瑪从茶馆的电视上得知雪崩的消息;她回到家时看见夫家的人在哭泣,才知道自己的丈夫拉克帕‧谭京也罹难了。

「我再也不会穿上冰爪了,」拉克帕‧谭京的哥哥尼玛‧谢尔帕说。要不是他在雪崩发生一周前为了到加德满都治疗喉咙感染而离开基地营,他现在或许也已经死了。

至于事发前耳朵在哭泣的尼玛‧齐林,他并不太想在下一个登山季回到山上工作,但他也看不到别的选择。他的教育程度不高,有妻子和两个小孩,没有自己的房子,也没有钱付学费。再过不久,他就会离开昆琼村去照料他在2009年买下的五只牦牛,不过他也不知道艰困的日子到底会不会有好转的一天。 「我需要帮助,」他说。他询问过对于在雪崩里生还的雪巴人是否有任何救济补助。得知完全没有的时候,似乎有那么一刻,他为自己侥幸活了下来感到悔恨。

在塔摩村,资深登山队厨师安‧齐里的儿子彭巴‧谭京打了电话给母亲,告诉她圣母峰发生山难的消息。他们家开的餐厅外头,招牌上令他们引以为傲的标志正是那座夺走他父亲性命的山峰。安‧齐里的亲友和一名僧人将他的遗体从南崎运回家中。明玛‧努鲁的遗体也以类似的方式运回了普尔特,他的母亲在那里为自己第二个死在圣母峰的儿子哀悼。彭巴‧谭京的家人派了一个男孩沿着波特科西河谷往上走了三个小时,让他到塔恩加村去通知安‧内米,她的丈夫多杰,也就是安‧齐里的半血缘弟弟,已经命丧圣母峰。

多杰和安‧内米结婚14年,生的两个女儿和两个儿子都是在牧养牦牛的小屋里出生的。他们终年住在海拔3960公尺的山区,其余的十多户人家大多只在夏季放牧牲畜时才会来到这么高的地方。他们几乎一无所有,只有一片马铃薯田、几只用来把货物运到圣母峰的牦牛,以及那栋暗得跟洞穴一样、只有一个房间的屋子。

在贫瘠得只剩下石头的乡野间,这栋由多杰的父亲所建造的屋子,就是以石墙围着石屋顶而成的石屋。孩子们睡在安‧内米每晚铺在长椅的垫子上,他们有时候会在从学校返家的遥远路途中闲晃,拿小石头玩抛接游戏。五年来,多杰一直在圣母峰为高山登顶国际公司(AAI)工作,在位于南坳的四号营担任厨师。他和安‧内米一直在存钱,准备在离塔美村较近的地方盖一栋房子,方便孩子们上学。而且他们已经在瀚帞村的僧院下方挑好了地点。

4月18日收到噩耗以后,由于不知道多杰的遗体在哪里,刚丧偶的安赶了两小时的路到塔美村去打电话。她得知AAI会把多杰的遗体运到塔恩加,所以又走回家等待。然而遗体并没有运来,于是她隔天早上再度步行到塔美村,想知道为什么耽搁了。早上大约9点30分时,她看见直升机飞过。

直升机降落在房子附近的一片马铃薯田里。 AAI公司的老板陶德‧博尔森、拉克帕‧里塔和彭巴‧谭京将多杰的遗体搬到屋内。孩子们在酥油灯的昏暗光线下看见被包在蓝色防水布中、还穿着登山服及登山靴的父亲时,不禁哭了起来。

6岁的达‧江布还不懂发生了什么事,不过他12岁的姊姊明玛‧多瑪心里已经有了底。 「我爸爸出了什么事?」她问。拉克帕‧里塔后来说,当时他不知道该说什么才好。

「我很抱歉,」博尔森说。 「我不知道出了什么事。」

四个孩子都紧抓着护送遗体的男子啜泣;这些男子也在流泪,但他们还有其他痛失亲人的家庭要去慰问,也有其他辛苦的任务要进行,所以15分钟后,他们坐上直升机离开。

你会听到一些人说,圣母峰最黑暗的一天带来了些许微光。由AAI在1999年设立的雪巴教育基金会已经安排让多杰和安‧内米的儿女到南崎巴札的室利喜马拉雅小学就学。基金会也出钱让他们从那栋几乎已经不适合人居住的寒冷小屋搬到「异乡之家」, 这栋宽敞、明亮的热闹宿舍中还有其他57名和他们同年龄的小孩,而且离学校很近。在雪崩发生后一个月,他们突然有了许多新朋友、变化多端的伙食、蓝色连帽大衣、学校制服、牙刷,以及真正的床,让他们

可以在饼干怪兽娃娃的斗鸡眼凝视下入睡,还拥有他们以前根本无法想像的未来。而这一切的代价,是他们父亲的生命。