舒德干“聆听达尔文”

“寒武纪生命大爆炸”是一个假象,还是生命史上最壮观的创新事件?人从哪里来?世间一切生命物质拥有同一个祖先吗?生命演化经历了怎样的故事?诸如此类的疑惑总缠绕在古生物学家、西北大学早期生命研究所教授舒德干的脑中,这些需要动用枯燥、艰深的学科知识进行研究的问题,舒德干却称之为“浪漫极了”。

致力于古生物学研究,并两度主持翻译《物种起源》的舒德干教授于1998年在剑桥大学访问时,曾前往伦敦西南部拜访达尔文的故居,舒德干说自己用5英镑租了故居博物馆的解说传声耳机,“在沉静之中,耳机里传来涛声,呼应的是达尔文年轻时代环球航行的经历,正是这次旅行改变了科学的进程。”这张戴着耳机的照片,是舒德干的所爱,被他命名为“聆听达尔文”。

奇妙的“生命之树”猜想

《第一财经日报》:你曾经两次主持翻译《物种起源》,这个过程中,中国社会的文化背景经历了怎样的变化?

舒德干:达尔文的生物进化理论真正在中国大范围地深入研究和传播是改革开放以后的事。我第一次主持翻译《物种起源》是1995年。这本书收入陕西人民出版社的“影响世界历史进程的十本书”。当时的中国社会有一种“向钱看”的倾向,人们大多“自我丧失”,出现了一种思想的“真空期”倾向。一些有识之士感到在这特殊时期,中国青少年急需补充人类的思想精华。当时,该社的马来先生在北京邀请历史学、社会学、哲学、生物学等学科的专家教授开会,商议选题。最后锁定《国富论》、《物种起源》等十部代表了近400年来世界最重要思想成果的著作。

《物种起源》已经有多个中文译本,有些是翻译家翻译的,有些是生物学家翻译的,这些译本或过于文学化,或语言过于专业,对普通读者而言有阅读障碍。出版社要求,一是要文本做到“信”、“达”、“雅”,语言现代化;二是要求译者写一个导读,深入浅出,让普通读者能够轻松地理解艰深的科学知识和思想。我在翻译的过程中,对达尔文的原作表述不清楚或错误的地方进行了些说明,比如,在《物种起源》的原著中,关于“寒武纪”的表述是“志留纪”,“寒武纪”是地质学后来出现的一个新概念,达尔文时代还没有这个词汇。这些都需要进行说明。

《第一财经日报》:你个人对《物种起源》一书的认识,发生了哪些变化?

舒德干:我个人对于《物种起源》基本精神的认识没有太大变化,但随着研究的深入,我慢慢看懂了文本背后深层次的东西。

达尔文进化理论的“物种可变”和“自然选择”两个核心观点并不是达尔文第一个提出,但达尔文对这两个观点进行了系统论证。但有两个被人们忽视的东西,我想,需要指出。

一是传统观念认为达尔文是“绝对的渐变论”者,这是很不准确的。事实上,在《物种起源》一书中,多次谈到物种形成的过程是“快速成种,之后长期不变”。也就是说,达尔文已经清晰地看到了间断平衡演化的事实。但面对当时以“灾变论”和“突变论”为基调的神创论,达尔文刻意回避神创论可能运用的“突变论”来诋毁进化论,所以他坚持单单用“渐变论”就能说服大众接受生物进化理论的策略。我以为这是一种“学术智慧”。

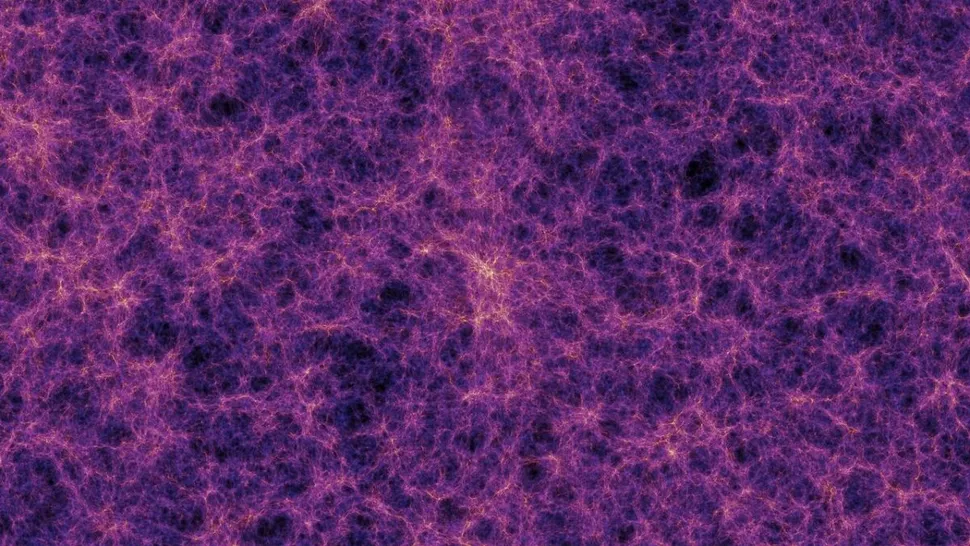

第二,我以为达尔文对生物进化论的主要贡献有三点:物种可变,自然选择和“生命之树”猜想。但是,前两点被各种教材反复陈述着,而最后一点却常常为人们所忽略。我越来越觉得达尔文关于“生命之树”的猜想,对生物进化理论的贡献有可能超越前两点。细心的读者会发现,厚厚一本《物种起源》只有一幅插图,这很可能是作者用来表达他的核心思想的。这幅图恰恰就是用来表现万物共祖的《生命之树》。

《物种起源》最后一章的最后一节,作者用浪漫散文诗式的语句表述了他对地球生命真谛的理解和“生命之树”的伟大猜想:地球上的所有生命皆源出于一个共同祖先,随后沿着38亿年时间长轴的伸展而不断分支和代谢,最终形成了今天这棵枝繁叶茂的“生命之树”。

当代学术界已经开始十分认同这一猜想,20世纪以来,欧洲和北美分别启动了庞大的“生命之树研究计划”,以求从分子生物学和古生物学两条途径去论证它、完善它。古生物学的核心使命是探索生命发展历史;显然,她今后在重建地球生命之树方面仍任重而道远。

人类将面临一次大的文化选择

《第一财经日报》:“寒武纪生命大爆炸”真的存在过吗?如何描述寒武纪生命大爆炸?大爆发到底产生了多少生物门类?是什么撬动了生命大爆炸?

舒德干:5.4亿年之前的寒武纪之初发生了生命史上最壮观、最迅速的生物创新事件,在不到地球生命史1%的时间里,爆发式地产生了地球上绝大多数动物门类。从此以后,地球上的古生物化石记录变得“显而易见”了。地球上现存的33种动物门类,至少有20多种确认是“寒武纪生命大爆炸”的过程中产生的。

大爆炸的内因很可能是决定动物体纵轴排列的“Hox基因”已经演化成型,而撬动大爆炸的外因至今众说纷纭,有从气候、海洋等方面进行研究的,我倾向于认为:主要是由于大气氧气的含量已经增加到了能满足高等动物进行新陈代谢和繁殖所需要的临界值。

《第一财经日报》:你如何评价社会达尔文主义,以及由生物进化理论引申而来的“物竞天择,适者生存”的思想是否能对应地用来评价人类的社会活动?

舒德干:说实话,这是我研究得最少的领域。“社会达尔文主义”最早是英国学者斯宾塞提出的,它一直备受争议。进化论最初传到我国时,主要得益于严复等人的工作。他于19世纪末翻译了赫胥黎的《天演论》,影响很大,而且主要体现在政治、社会上,而非生物学界。那时“物竞天择,适者生存”的思想在我国成为“变法图强”及现代中国民族主义的理论基础之一。在我国很长一段时期,达尔文学说在社会学中的影响远胜于生物学。不少知识分子接受了社会达尔文主义,但他们并不真正理解生物进化论。社会达尔文主义有一种口号,诸如“落后就要挨打”这类就是。

我觉得,这个问题应该这样看:生物演化主要受自然选择规律支配,属“单轨演化”,而人类演化是“双轨演化”,既受自然选择作用(尤其在早期),更受文化演化规律所制约。大家都知道,世界文化是多元的,连中国内部的文化也是多元的,它们的发展演化规律远非生物演化那样单纯。显然,不能赞成把生命的自然演化规律生搬硬套地运用到人文社会中去,不然的话,很可能给社会的和谐、安定及有序发展造成破坏。

我们或者可以保留“社会达尔文主义”对人类文明发展的某种激励作用,但因为人类文明的演化主要遵循文化演化机制,过分强调个人发展,过多鼓励集团和个体之间的竞争会加大对自然的破坏和人与人之间的伤害。提倡竞争,强调个体的发展一定要注意大环境的稳定、优化和谐。我是个乐观主义者,相信文明仍在演化之中,文化仍在融合和选择之中,最终人类将面临一次大的文化选择来理智地调整自身的发展方向,由此可以得到长期有序的发展和进步。

第一财经日报 苏娅