晚前寒武纪的寻“根”之旅

一个跨界、跨学科的研究小组

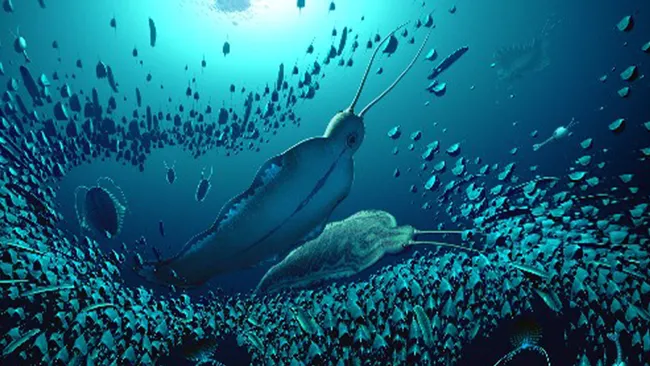

既然寒武纪大爆发确有其“根”,人们不禁要问它的“根”究竟在哪里,即包括人类在内的复杂多细胞动物的始祖究竟是什么时候开始出现在地球上的。这是目前科学界最引人入胜同样也是人们知之甚少的重大科学问题之一。

瓮安生物群中绝大部分动物化石处在囊胚期之前的卵裂阶段,囊胚期之后的化石稀少,成体化石更难觅踪影,故曾有学者认为,瓮安生物群中动物胚胎在细胞增长到成百上千的数量时仍然没有分化,整体缺失原肠胚期及其之后的阶段。并由此断定它们代表了早期后生动物的基干类群(即后生动物起源时期的祖先类群),真正的海绵动物以及更高等的后生动物,尤其是两侧对称动物在瓮安生物群中可能并不存在。虽然该观点与分子钟的预测相左,但瓮安陡山沱组动物化石记录的偏差使得该观点长期存在。

“对微型化石,特别是胚胎化石的研究,过去我们很难真正搞清楚它的内部结构。尽管瓮安生物群胚胎化石为研究两侧对称动物的起源提供了独一无二的材料,但之前对胚胎里面是什么样并不清楚。”陈均远说,“1996年,我们就开始和中科院高能物理所的专家一起探索用同步辐射技术来研究瓮安生物群中的动物胚胎化石。此后又和美国加州理工学院搞发育遗传研究的专家,檀香山大学搞现代胚胎研究的专家,南加州大学搞古生物研究的专家,欧洲、日本等搞同步辐射研究的专家合作,将最新的技术应用于古生物胚胎化石的研究。”

最新的技术和最古老的研究对象

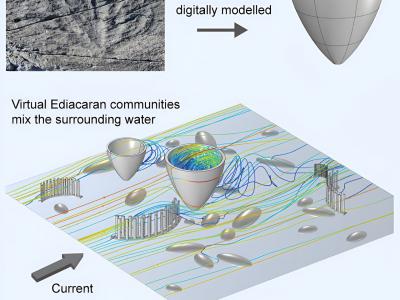

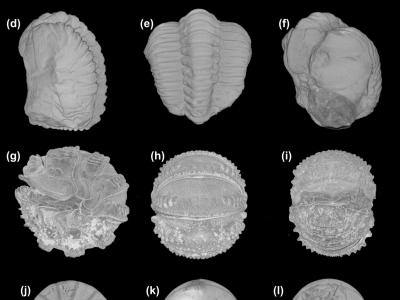

近几年来,该研究小组致力于将三维无损成像技术引入古胚胎学的研究。他们不仅仅为研究瓮安生物群中的胚胎化石,甚至为整个微体古生物领域开拓了一个新的方向——那就是微体化石的三维无损成像研究。

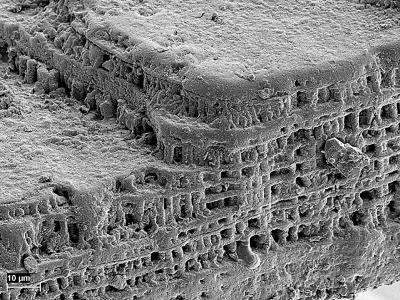

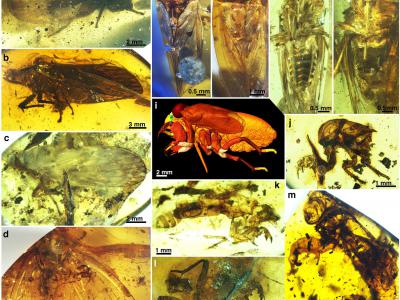

传统微体化石成像技术无外乎两种:使用岩石切片法和光学显微照相来观察化石内部结构或者使用化学处理方法和扫描电子显微镜成像对化石进行表观研究。但无论是前者还是后者,获得的图像信息都是有缺陷的。前者只能观察到化石的一个切面,很多重要切面的获得有极大的偶然性,而且在制作岩石切片的过程中会损耗很多化石标本,珍稀的标本一旦被破坏就丢失了许多重要的结构信息;后者只能观察到化石的表面结构和构造,对化石内部结构的研究则捉襟见肘,加上扫描电镜的载物台倾斜角度有限,研究人员往往只能获得几个有限角度的照片。

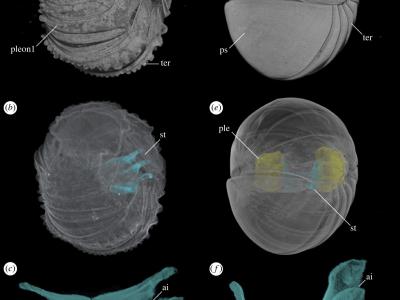

目前世界上最为先进的三维无损成像技术就是同步辐射X射线相位衬度显微断层成像。该技术是基于X射线相位衬度成像的一种CT成像技术,但和工业X射线显微CT不同,它利用的是比工业X光机的能量高上亿倍的同步辐射装置产生的硬X射线进行成像。它的空间分辨率可以达到亚微米级,断层扫描的虚拟切面间隔可小至不到1微米,借助相关计算机图像三维重构软件,可以获得解析度极高的化石图像,而且实现了化石内部结构的三维可视化,极大地推动了瓮安生物群中动物胚胎化石的研究。

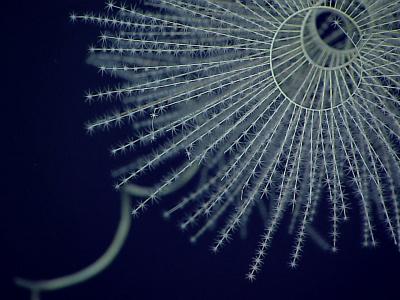

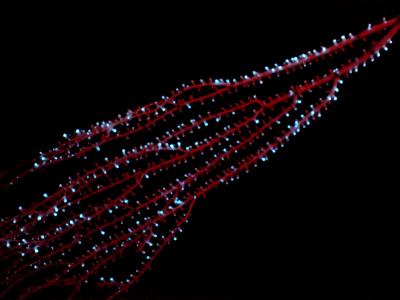

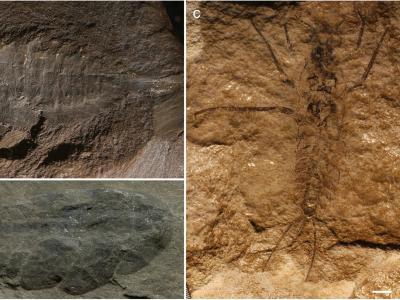

陈均远等人使用同步辐射X射线相位衬度显微断层成像技术,对新发现的两颗动物胚胎化石进行了三维结构重建研究。三维重建结果显示,这两颗胚胎化石已经开始了细胞的迁移和分化,并在此基础上产生了极性,即出现了前后轴、背腹轴和左右轴。而这恰恰是三胚层两侧对称动物所独有的生物学特征,这些显著特征表明它们与两侧对称动物有着十分密切的亲缘关系。

值得重视的是,这两颗胚胎化石在细胞迁移和重排的过程中采用了完全不同的机制,暗示两者可能来自不同的分类群,这不仅说明三胚层两侧对称动物不仅仅在5.8亿年前的晚前寒武纪就已经崛起,而且有了相当程度的分化。

“利用这些新技术,我们能够将这两个胚胎化石的内部结构看得很清楚。”陈均远说,“这为了解寒武纪大爆发之前后生动物的演化历程提供了重要线索,同时也佐证了现代分子生物学关于后生动物起源和重要分支事件发生时间的预测,使古生物学界的‘溯源之旅’又向前迈进了重要一步。”

(感谢殷宗军博士提供资料及图片)

作者:张双虎

来源:科学时报