想重写欧洲早期人类历史的考古学家Ludovic Slimak的问答

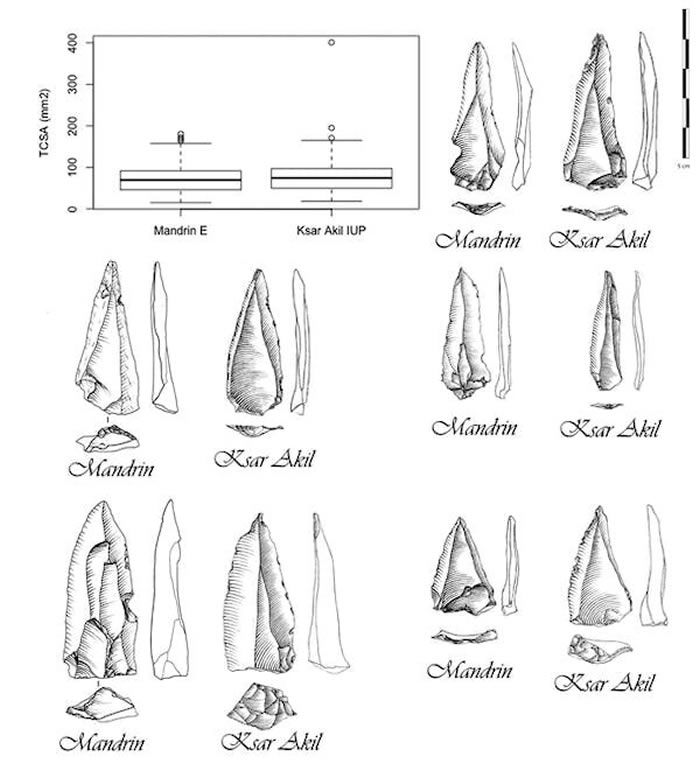

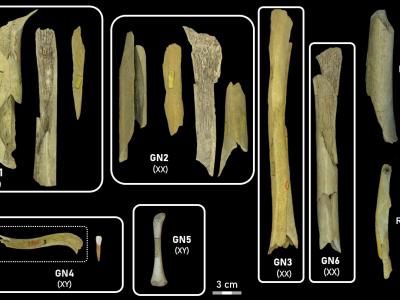

来自法国的Grotte Mandrin和黎巴嫩的Ksar Akil。资料来源:Laure Metz和Ludovic Slimak,Fourni par l’auteur的图纸和测量

(神秘的地球uux.cn)据The Conversation(娜塔莉·绍尔):法国考古学家卢多维克·斯利马克(Ludovic Slimak)花了30年时间,在从非洲之角到北极圈的田野和洞穴中搜寻,当然,还有他心爱的法国罗纳河谷。在过去的一年半时间里,他的45名研究人员团队连续不断地发表了一篇又一篇关于54000年至42000年前早期人类历史的论文。

科学界所有人都认可他工作的雄心,但有些人也认为这是有争议的。他在比利牛斯山脉的家中通过电话接受了采访。他谈论智人、打火石,并回应对他的批评。

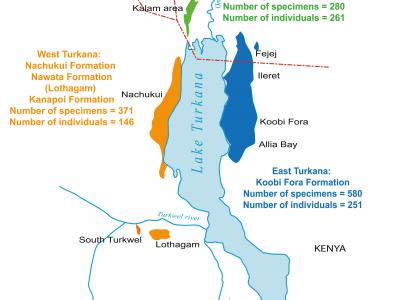

娜塔莉·绍尔:5月初,你发表了一篇可能具有突破性的论文,声称智人在54000年至42000年前不是一次而是三次不同的浪潮中殖民欧洲的。根据这一观点,每一次迁徙浪潮都产生了自己的考古学文化:尼禄时代(54,000年前)、chtelperronian时代(45至46,000年前)和原始Aurignacian时代(42,000年前)。你能从解开这项研究的发现开始,然后把它放在你最近几年的研究背景中吗?

Ludovic Slimak:5月3日的论文解释说,我们所认为的从近东到欧洲的第一次智人殖民浪潮实际上是三次浪潮的最后一次。在这个过程中,智人与尼安德特人断断续续地互动了几千年。这是欧洲大陆直到东地中海海岸的一个大视图,它声称我们错过了一些巨大的东西,我们在罗讷河谷看到的只是对早期智人在欧洲大陆存在的误解的可见冰山。

如果没有我们在过去一年半中发表的其他论文,这些发现是不可能的。第一个是“现代人类入侵尼安德特人的领地”,表明我们早在54000年前就在罗纳河谷发现了智人,而我们认为对于整个欧洲大陆来说,智人应该在45000到42000年前到来。我们发表了另一篇重要论文,“欧洲第一批现代人类的弓箭技术”,给出了这些社会的技术和文化背景。同样,我们声称弓箭技术在欧亚大陆的出现比先前估计的要早40,000年。

你通过比较法国格罗特曼德林和黎巴嫩Ksar Akil的燧石,并偶然发现一颗非常特殊的臼齿,得出了第一篇论文的那些结论。

是的,我们研究了数以千计的石器,它们来自东地中海沿岸的罗纳河谷和黎凡特地区,Ksar Akil遗址。

当我打开哈佛Ksar Akil的文物箱时,我突然意识到这正是我所说的罗讷河谷的尼罗人。在这一点上,所有的技术过程,所有的生产阶段,在这两个地方都是完全相同的,在同一时间表中。正是这两个地区工具技术的相似阶段,让我相信它们是在三次不同的殖民浪潮中从近东传播到欧洲的。

这个精确的知识和传统社区推断,尼禄人实际上是欧洲早期智人迁徙的考古学迹象,远远早于预期,我在2017年发表了这些结论。

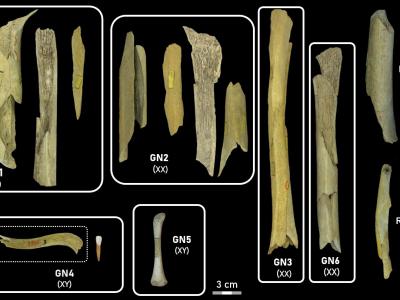

几年后,我们分析并发表了30多年来在曼德林发现的9颗人类牙齿。它们来自这个洞穴42,000年到120,000年的不同时期。在这个年龄,所有这些牙齿应该只来自尼安德特人。但事实并非如此。后来在2020年的一天,当法国CNRS研究中心的克莱门特·扎诺利正在查看收集的数据时,一颗断了的臼齿上的数字跃入他的眼帘:“哦,这颗牙齿太迷人了,”他想,“它不是尼安德特人。这是一个古老的智人,一个古老的智人。”

为了证实这种预感,我们的团队使用了非常高分辨率的微型CT扫描,然后对牙齿进行了统计。根据克莱门特·扎诺里的说法,我们百分之百确定这是智人,而不是随机的智人——古代智人。

让我们转向格罗特·曼德林,他是智人早期殖民欧洲的关键见证人之一。你能给我们描述一下吗?作为一名考古学家,你能告诉我们你第一次走进它的时候,你的印象是什么?

嗯,我们叫它格罗特曼德林,意思是洞穴。但这不是一个洞穴,这是一个岩石避难所。这就是它保存完好的原因。当你在洞穴中时,你通常会为保存而挣扎。但在这种情况下……它是一个拱形岩石避难所,向北开放,悬于罗讷河谷之上。从考古学的角度来看,罗讷河谷非常重要的是它强烈、寒冷的北风——西北风。

在我研究的那个时期,西北风已经刮起来了。当时,欧洲的气候是极地气候,所以没有树木,植被也很少。当西北风吹起时,它带走了罗讷河谷河流中的沙子和淤泥,并将其扔进岩石掩蔽处,年复一年地沉积下来。

我喜欢说这就像庞贝城,但不是一个灾难性的事件,我们有沙子和淤泥。而不是一个事件,我们有12个事件:12个主要的考古时期,从气候非常温暖的时期,最后的间冰期,到42,000年前尼安德特人的灭绝。

我第一次去那里是在1998年。我是一个25岁的年轻人,被一个刚刚开始在那里工作的团队邀请。我想把我的博士学位奉献给这些收藏品,这些收藏品之所以引人注目,是因为该地区所有其他考古遗址在50或100年前就已经用镐挖掘过了。

这种当时普遍采用的粗糙挖掘方法有两个影响:一方面,它阻止了考古学家发现更精细的人工制品,如燧石箭头和所有微小的燧石副产品,这些对了解这些古代工艺至关重要。另一方面,它也将截然不同但毫无关系的材料混合在一起。

相比之下,曼德林遗址是一个未被触及的独特的地方——与我以前见过的任何地方都不同。

你的研究表明尼安德特人和智人断断续续地共存了几千年。你认为他们的关系怎么样?

在追溯到54000年前的第一波浪潮中,我们在Grotte Mandrin中看到的是,智人群体必须停留一代人,大约40年。他们在尼安德特人的领土上,但他们不会在那里呆12000年。在那之后,我们会有其他的尼安德特人。

他们之间的关系是一个有趣的问题,因为当你查看欧洲任何早期智人的DNA时,我们会发现所有这些早期智人都有尼安德特人的DNA。但是如果我们关注最后的尼安德特人,我们会发现没有一个尼安德特人有最近的智人DNA。

发生了什么事?为什么欧洲所有的智人都有尼安德特人的DNA,而没有一个尼安德特人有智人的DNA?所以我们从克劳德·列维·施特劳斯的《亲属关系的基本结构》中知道,社会的繁衍问题不是爱的问题。这是一个种群间交流和结盟的问题。

这意味着当两个群体相遇时,交换基因对他们来说非常重要。我们从DNA中知道他们是如何做到的,这对尼安德特人和智人都是普遍的:通过女性的流动性。那意思就是:“我姐去你组,你姐来我组。”就这样,我们将建立一个联盟——我们称之为patri-locality。但是如果你姐姐来我的组,我姐姐就得来你的组。我不能用弗林特或10匹马来交换你的妹妹。

我在《我爱你,我也不爱你》中解释的是,对于智人和尼安德特人来说,就是:“你把你的妹妹给了我,但我没有把我的给你。”这种情况很少见,但确实会发生。我们看到这种情况的一个可能的例子是,当人群之间发生全面战争时,一个群体会试图消灭另一个群体。但事实上,这不是真正的种族灭绝,因为当这种情况发生时,传统上他们所做的是留下孩子和女人,然后他们和这些女人生孩子。

另一种情况可能是,这两个群体关系非常好,当你看到新鲜血液到来时,你很高兴,因为你是一个非常小的群体,非常孤立,突然你看到一个新的群体,说:“哦,有新鲜血液来了”——这是非常好的消息。

这两个群体当然试图交换基因,但我们从DNA中知道,智人和尼安德特人被30万到50万年的基因差异所分隔,我们所说的他们之间的生育力非常有限。这意味着,如果他们有孩子,例如,那些孩子可能是男孩,不育或无法生存。所以我会说,很有可能这两个种群在欧洲相遇并试图交换基因,但这只起了部分作用。

鉴于智人自诩拥有技术优势,尤其是弓箭,你认为他们为什么花了这么长时间才在欧洲扎根?

嗯,我不知道智人是否比尼安德特人享有技术优势,但他们的工具肯定更有效率。客观地说,弓箭在许多方面比长矛更有效,我们从所有的人种学数据中都知道这一点。

但我认为,武器的问题根本不是为什么一个民族能够留在一片领土上的问题。我认为,当一个群体到达一个地区时,主要的问题是:“我还能建立什么样的社会关系?”

我们面对的不是尼安德特人和智人之间的全面战争。我认为我们正在处理最终没有解决的人文学科之间的相互关系。

我还想补充一点,虽然智人的工具可能更有效,但尼安德特人的工具更独特。如果你从智人那里拿工艺品,比如50到10万年前的100件工具或者100块打火石,之后的10000件工具或者打火石就一模一样。人们头脑中有一个非常清晰的计划,不管自然地理、环境、气候如何,他们都复制同样的东西。

但是如果你拿一个尼安德特人的工具做比较,然后你在同一层,同一社会中分析一百万个之后,他们都是完全不同的。每个工具都是一个特定的创造。穴居人有着惊人的创造力。在我们的祖先和当代社会中,也完全没有标准化。

最终,这表明,也是我在我的最后两本书《赤裸的尼安德特人》和《最后的尼安德特人》中试图表明的是,我们把所有的幻想都投射到了人类身上,说:“看,我们一直是种族主义者,事实上,尼安德特人和我们一样。”但是我在洞穴中度过的30年和我看到的数以百万计的火石讲述了一个不同的故事。这根本不是像我们一样的人类。

虽然你的科研同事认为你的研究雄心勃勃,但并不是每个人都信服。你说有100%的把握确定那颗断裂的臼齿,但其他人会说它也可能是一颗年轻尼安德特人的异形牙齿。同样,一些人怀疑我们在Grotte Mandrin发现的复杂工具,chtelperronian工具,是现代人而不是尼安德特人的手工艺品。你对它们的回答是什么?

法国历史学家埃马纽埃尔·托德曾说,他年轻时非常失望,因为他认为思想会在知识斗争中消亡。你知道,你有一个巨大的斗争,一个想法会赢,另一个会死。最后,他意识到这个想法会随着提出这个想法的人而消失。

所以我们不会改变在这个问题上工作了40年或50年的人的想法。你知道,旧石器时代晚期(50,000年至12,000年前)的结构最后一次由abbey Breuil在1906年确定,因此120年来没有重大变化。我不会等着所有的研究人员说,“你改变了一切,这太棒了。”

要回应的非常重要的是,比如说,研究不明确,只基于一颗牙齿的异议。嗯,不,不只是一颗牙齿,而是数百万颗火石。

即使我们没有任何人类遗骸,我们也能够将这些人工制品鉴定为智人。“比如说,对于奥瑞纳人(35000年前)或原始奥瑞纳人(42000年前),我们已经多年没有牙齿了。现在,我认为我们在整个欧洲有两三颗,在黎凡特有两三颗非常孤立的牙齿,但是在我们发现这些牙齿之前,每个人都很高兴,并且说:“很明显,这绝对是智人,因为我们与近东有联系。"

至于《三次浪潮》一文试图解释的内容,我们必须将其视为一个非常全面的概述,并且是在欧亚大陆西部的尺度上——而不是在罗讷河谷或一颗牙齿的尺度上。这是一个重大的历史事件,我们必须以这样的尺度来看待它。