发现真正的夏威夷

远离光鲜亮丽的观光海滩,当地人坚守海洋精神。

(神秘的地球报道)据美国国家地理(撰文:约翰.兰卡斯特 John Lancaster 摄影:保罗.尼克兰 Paul Nicklen):在冲浪发源的群岛,那天的海浪令人失望─缓慢无力、高度仅及胸、而且频率低得恼人。儘管如此,夏威夷人抓起板子奔向海洋从不需要什麼理由,起乘区挤满了人。青少年用短板。妈妈们用长板。小学生用趴板。一个留著灰色马尾的男子站在直立式桨板上。有些人身上刺著玻里尼西亚勇士的部落图腾。我在岩礁旁的深水区跨坐在冲浪板上,审视著人群,心裡七上八下,觉得自己格格不入。

长久以来,大家都知道「号离」(夏威夷用语中指白人和其他外来人)如果大胆前往马卡哈海滩,那便后果自负。这座海滩位在欧胡岛西岸,与北海岸日落海滩与管浪区的光鲜人潮、或套装行程游客造访的威基基海滩都相距甚远。这裡是出了名的紧密社群,与外界隔绝,居民主要是来到岛上定居的古玻里尼西亚航海者后代。

即使是已经接受美国在1898年兼併了夏威夷的马卡哈居民(有些人还没有),也决心不让他们的海浪被侵占。外来冲浪客因為破坏了某些不成文的规定而被逐出此处水域的故事所在多有,有些人还為此断了鼻梁。我可不想遭到相同的命运。

我在起乘区附近漂浮了半个小时,等待机会,最后终於看到一道看起来还没人追的浪。我将板子转向海滩,用力划水。但是正当我开始加速时,一个玩趴板、面无表情的青少年也踢著蛙鞋把自己推上了同一道浪。他把手重重搭在我的肩上,把我推离那道浪,同时推动自己沿浪面往下冲。我放弃,往岸上划。

但是在马卡哈的数週裡我开始理解,看似霸道的保护主义实际上是更复杂的东西。毕竟,夏威夷人是最早的冲浪狂热份子,早在大约十字军东征的时期就拥抱了这项运动。某方面来说,他们也是生存者。自从白人在18世纪晚期初来此地后,他们的歷史就是一连串的失去―开始是外来疾病在族群间蔓延而造成的人口减少,接著是失去土地、国家地位和文化。

在一波波移民来到岛上以及数代的跨族通婚后,「夏威夷人」是一个意义愈来愈不精确的词汇。儘管如此,对夏威夷人来说,冲浪是他们与过去前殖民时期的有形连结,也是最后的文化认同残片之一。难怪只要涉及这裡的海浪,他们就有些敏感易怒。

「我们这裡的人很和善,但是如果你对他们不好,他们就会对你不好。」这不是威胁,只不过是陈述事实而已。说这句话的男子坐在一根被冲上海滩的大树枝上,他虽然早过了退休的年纪,但看起来仍不好惹。他有一头浓密的白髮,平坦如石板的脸颊让人想起他祖先之中的古代夏威夷酋长。「这些人,如果他们说要把你怎样,他们就会把你怎样,」他说。「要记得你在哪裡。」

说起马卡哈和当地习俗,没有人比理查.「水牛」.凯欧拉纳更具权威,他是罕见的纯种夏威夷人,八十年的人生大部分都在欧胡岛西岸度过。他在社群裡的地位与海洋紧紧相繫。凯欧拉纳是天赋异稟的冲浪手,也是马卡哈第一位全职救生员及冲浪比赛「水牛大板冲浪经典赛」的创办人。马卡哈有许多著名的

「大叔」(大多為夏威夷长者,是社群的守护者),凯欧拉纳至今仍是其中最重要的一位,群岛各地都尊他為「水行者」之神;所谓水行者是把对海洋的崇敬与深入的知识、技巧和勇气融為一体的全能水上运动员。「他是最后的传统主义者,」一名仰慕者告诉我。

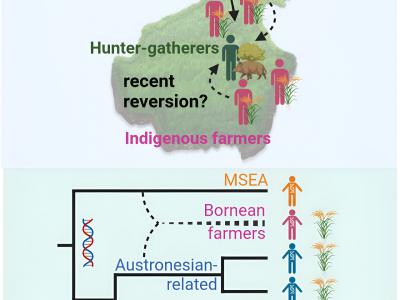

水行者的文化可回溯到最早的夏威夷人,一般认為他们是公元700年左右从马克沙斯群岛乘著双体独木舟来到夏威夷群岛,五个世纪之后,又有类似的航海者从大溪地前来。这些移民者大概本来就对冲浪有一些认识,至少已有基本形式,不过他们到了新家园后,这项运动才变成文化中重要的一部分。当时有冲浪神庙、冲浪神、冲浪比赛和针对比赛结果下注的围观群眾。皇室成员冲浪用夏威夷刺桐或夏威夷相思树劈成的巨大「欧罗」板,而他们的臣民一般则用较短、较薄的「阿来亚」板。

英国探险家詹姆士.库克於1778年登陆夏威夷群岛后,新英格兰传教士随之而来,他们经常被视為原住民称為「黑艾纳鲁」的冲浪运动没落的罪魁祸首,至於他们為什麼反对冲浪,主要原因似乎是当地人裸体冲浪的习惯。真正对冲浪与夏威夷社会伤害更大的,是自欧洲传来的天花等疾病。到了1898年美国国会正式兼併夏威夷的时候,原住民人口已经从库克登陆时的80万人锐减至4万人左右。

苦涩的殖民歷史在凯欧拉纳这一代夏威夷人身上留下难以抹灭的印记。他的童年在贫穷中度过,大部分时间生活在西岸纳纳库利社区、由州政府提供的「原住民家园」土地上。本土语言在公立学校被禁,只准使用英语,但实际上当地人说的是皮钦语,这是以英语為基础的混合语,现在在当地仍普遍使用。

凯欧拉纳10岁时便逃家了。他借宿在亲戚和朋友家,八年级之后便輟学,有时流浪在外,只能睡在纸箱裡靠窃取鸡隻度日。

海洋成為他的救赎,他称之為「一个可以逃避的地方」。擅於游泳的他学会用削尖的衣架和一段塑胶管做成的鱼枪捕鱼。青少年时期的他曾担任潜水夫,帮菲律宾人的舢板渔船解开缠在珊瑚礁上的渔网。然后,他发现了冲浪。

当然,凯欧拉纳对他的祖先曾经深深著迷的运动并非全然陌生。自20世纪初,夏威夷的海滩男孩就开始教导游客如何在威基基和缓的碎浪中冲浪,凯欧拉纳童年时期,在纳纳库利附近的破浪点还可以看到少数夏威夷人用V型底的红杉板冲浪。他用铁路枕木黏製成的简陋冲浪板学习冲浪。不过一直到结识了几位在1950年代初来到马卡哈的「号离」冲浪先锋,他才真正爱上这门运动。

这些新来的人使用纤维玻璃和巴沙木製成的轻型冲浪板(后来很快就用聚苯乙烯发泡板取代),而且配备板舵,使它们能轻鬆转向。马卡哈成了新的冲浪技巧和冲浪板设计的实验室,并在1954年成為标榜為首场国际冲浪竞赛的比赛场地。凯欧拉纳投入这股热潮,很快地便以流畅灵巧的风格成為同辈中最杰出的冲浪手之一。

曾经从军,也在威基基当过海滩男孩之后,凯欧拉纳於1960年带著妻子回到马卡哈,从事公园管理员的工作,后来担任救生员,并在海滩公共澡堂楼上的公寓裡养大了四个孩子。后来,凯欧拉纳终於有钱盖栋自己的房子;他救了一名在大浪中冲浪而被打昏的德州富人后,这个人给了凯欧拉纳3万美金以表谢意。

凯欧拉纳著名的水行者技巧,使他在后来被称為「第二次夏威夷文化復兴」的夏威夷文化和政治觉醒运动中成了要角。1977年,他创办了与自己同名的冲浪比赛,比赛的欢乐气氛和多项赛事,包括独木舟冲浪、双人冲浪与长板冲浪,令人想起古代為荣耀夏威夷之神罗诺所举办的马卡希基庆典。凯欧拉纳魁梧的身形,以及必要时那种「让人寒到骨子裡的眼神」(套句他长子布莱恩所说的话),让他酋长般的地位更显崇高。布莱恩又加了一句:「当地每个孩子都知道那种眼神。」

另一方面,从他对赛事的管理可以看出来,「水牛大叔」十分务实。从檀香山开车来的游客常常在返回租来的车子之后,发现车窗被砸碎,钱包不翼而飞。「那些人净做这种蠢事。观光客会带很多钱来,」凯欧拉纳说。於是他找出那些与窃案有关的当地人―「所有的小偷和惹是生非的人」―聘请他们做保安人员。从此几乎不再有偷窃事件。

近年,西岸开始盖起度假村,而马卡哈金黄色沙滩两端的简朴农园式屋舍之间,也冒出了度假别墅。但除此之外,这裡少有改变。在一棵截萼黄槿树荫下的海滩野餐桌边,凯欧拉纳和他的大叔朋友们以说故事或玩骨牌消磨时光,外地人则被谨慎对待,至少一开始是这样的。「你有任何身分证件吗?」我最初带著笔记本出现、问他们问题的时候,其中一位大叔这麼问。后来我问他,是否会担心非本地人涌入、抢他们的浪,他肯定地说不担心。「我们看管得牢牢的,老兄。」

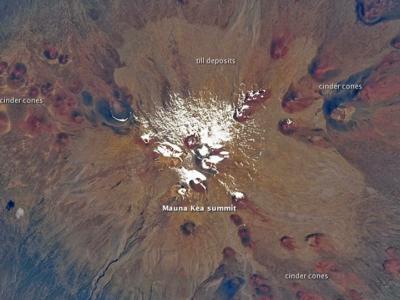

共同被称為西岸的这些社群,位在欧胡岛的法林顿公路沿线,这条公路始於珍珠港西边,经过马卡哈,终点在岛屿西北端的盖娜角附近。沿著怀厄奈山脉山脚分布的西岸,是一片缺雨的沿海地带,也是欧胡岛歷史最久的聚落之一。这裡偶可见到石造寺庙和鱼池的遗跡,还有较為现代的夏威夷过往遗绪:路边贩售波可(生鱼)和捞捞斯(以芋叶包裹的猪肉)的小摊,被拖到波卡伊湾沙滩上的浮架独木舟。但是这裡绝大多数地方都不是观光手册裡描述的夏威夷。在主要城镇怀厄奈,公路两旁开满速食店、当舖和破旧的购物广场。游民在船隻停靠区旁的灌木丛内扎营。我到怀厄奈是為了与凯欧拉纳所说的「惹是生非的人」之一碰面,他是个过往不堪回首的冲浪奇才,名叫谢尔顿.派尚。

我转进一个房屋破旧的街坊,其中一间房子门口掛著一条床单。派尚从门裡探出头来,坐上我的车。

1993年出生於西岸的派尚体型极瘦,顶著一头被太阳晒得褪色的鬆软头髮。我问他想不想吃早餐。他婉拒了,说他前一晚吃得很好。他告诉我他的母亲在怀厄奈购物中心行乞,有人帮她买了一桶炸鸡,她带回来给家人吃。「她遇对人了,」派尚说。「她真幸运。」我们朝北开往马卡哈,中途短暂停留,让派尚去灌木丛裡拿回他前一天藏在那裡的冲浪板,这是他目前使用的冲浪板,不仅外观悽惨,板头还掉落了。我们继续往前开,几分鐘后停在横滨湾的海滩边。

横滨湾是西岸公认最汹涌的破浪点,从今天早晨的海浪看来不难明白原因。又厚又强的海浪沿著一片浅礁展开来。但是派尚一点也不迟疑,立刻加入已经在水裡的十多名冲浪手,并且很快就技压全场。起乘毫不费力、一派悠哉,冲管浪时轻鬆自如,高高跃起后腾空耍花招―他冲起浪来姿态优雅、无所畏惧,是我在专业冲浪影片之外鲜少见过的。半个小时之后,他把冲浪板折成两半,游回沙滩,手上拿著半片板子。

一直看著他冲浪的救生员摇摇头说:「你不能用一条鱼爬树的能力来评断牠。」

这个说法似乎有些费解,但对任何认识派尚、知道他故事的人来说,却是再明白也不过:西岸没有几个冲浪者像他这样在水裡展现出如此天赋,却在陆地上面对如此艰难的处境。派尚的故事和水牛凯欧拉纳的故事有明显的相似之处。他们两个都在贫穷与无家可归的情况下成长,而且同样在海洋中找到了自己的

天命。然而当凯欧拉纳充分利用他水行者的天分,获得了名气与舒适的生活,派尚却找不到他在这世上的定位,他梦想在职业冲浪的领域发展,却没有达成目标的明确道路。

就像许多西岸人一样,派尚所承袭的种族血统难以明确定义。他的母亲雪伦是来自纽泽西的号离。他说皮钦语的父亲唐是葡萄牙移民后裔;葡萄牙人在一个多世纪前与中国人、日本人和菲律宾人同时来到群岛,在甘蔗农场工作。原住民与非原住民之间的界线早已模糊,唐.派尚认為自己和儿子有夏威夷血统,但却不能肯定。即使如此,当我问谢尔顿觉不觉得自己是夏威夷人时,他用力地点点头。「在这裡,」他拍拍自己的胸口说。「在心裡是的。」

但是在派尚為自己夏威夷人的身分感到自豪的同时,他也面对许多原住民都碰上的挑战―在西岸尤其如此,因為这裡是夏威夷州最弱势的社群之一。

他12岁时,失业的父母再也住不起原来的公寓。接下来的几年,一家人住在马卡哈北边不远处、当时夏威夷最大的游民营地之一,以一个帐棚為家。雪伦為忧鬱症所苦,唐则吸起「冰毒」,也就是甲基安非他命。(「我喜欢那种亢奋和快感,」唐告诉我。)

对他们的小孩来说,那段日子悲惨极了。

「糟透了,又臭、又下雨、又冷、又可怕,」派尚回忆。「大蜈蚣在帐棚裡爬来爬去。床上都是沙。不是有些人想像的那样。」水桶充当厕所,晚餐通常是用营火加热的猪肉和豆子。

就像在他之前的凯欧拉纳一样,派尚也从海洋找到慰藉。他是天生的冲浪好手,没多久大叔们就注意到他。他们為他提供冲浪板(派尚天不怕地不怕的冲浪风格使得他常常弄破板子),也给他食物、衣服与忠告―就像夏威夷古老「哈奈」制度的现代版,透过哈奈,当地家庭非正式地收养朋友或亲戚的小孩,把他们当成自己的孩子养育。「我们才是他真正的家人。」其中一位大叔告诉我。

派尚到了十几岁时,已经是欧胡岛竞争激烈的青少年冲浪赛常客。他的对手有父母陪同出赛,还带著海滩遮棚、摄影机、冰桶和贴满赞助商商标的冲浪板。派尚没有赞助商,如果他妈妈能带著海滩巾出现就已经不错了。但这并没有妨碍他赢得比赛,他击败的对手中,有些后来还转為收入丰厚的职业选手。

但他在学校的表现又是另一回事。派尚连最基础的数学和阅读都有问题,还会因為身上发霉的衣服被同学嘲笑。「每个人都笑我,因為他们知道我没有家,」他说。「他们叫我贫民窟冲浪手。」於是他开始翘课去冲浪。当他有去上课时,又因為在课堂上看冲浪杂誌而被老师大声怒骂。他在留级重念九年级时輟学。

有一对夫妇的儿子与派尚同在青少年组竞赛,他们曾提出愿意让派尚和他们一起生活,并资助他前往加州和其他地方参加冲浪比赛,但派尚的母亲拒绝签署授权书。「或许她签了会比较好,」派尚告诉我。「说不定我现在已经是世界冠军了。」

有些创伤是自己造成的。派尚坦承他曾跟坏朋友混,也抽过「帕卡罗罗」,也就是大麻,有时為了买大麻还把人家送他的冲浪板拿去卖。帮助他的人开始失去耐性。「我打了他的脑袋,」一位大叔告诉我。「我告诉他:『你真是糟蹋天分,你是怀厄奈这裡又一个糟蹋天分的人,又一个失落的灵魂。』」

派尚最大的一次挫折是被人指控从比赛筹办人的女友那裡偷了1200美元。派尚没有被控告,但他的名誉已经毁了。可能的赞助商都跑了。「他们认為:他就是个小混混,他来自怀厄奈,」派尚怨愤地说。

在一个晚春夜裡,我开车载他经过怀厄奈高中,那时2013毕业班的毕业典礼刚刚结束;如果派尚没有輟学,他也会在那个班裡。派尚默默看著满心欢喜的毕业生与他们的父母和兄弟姊妹涌入街道。几分鐘过去。他终於开口:「我真希望我也读到毕业。」

六个月之后,我听说派尚找到工作了。他有位朋友雇用他洗车。「现在每个人都对我另眼相看,因為我有工作,」他告诉我。「这是我往前的一步。」他说他打算将收入用在前往印尼的冲浪之旅,然后回到夏威夷参加新一轮比赛,希望藉此吸引赞助商注意。「我以前不知道自己要什麼,」他说。「现在我知道了。当个职业的冲浪手。那就是我的梦想。」

在马卡哈的首次冲浪失败之后,我去见了布鲁斯.迪索托,他来自马卡哈最显赫的家族之一。我向他请教以后该如何在冲浪时避免不愉快的事件。他回答我:「当有新的人加入等浪区,我们希望他们至少能自我介绍,打声招呼。」他继续说:「最重要的就是尊重。你尊重,就受欢迎,然后你随时想在我们这裡冲浪都行。但是如果你不尊重,那就有麻烦了。」

几天之后我就有机会将他的建议付诸实行。一阵新的涌浪刚刚抵达,海浪比我看过的都大。我划水出去,开始跟一个四十出头、矮壮的夏威夷人聊天。原来他是马卡哈的救生员,还兼差做冲浪板。他在自己做的板子上随波起伏,一边自豪地告诉我他三个孩子的事,以及他们要前往檀香山参加週末冲浪比赛的计画。

接著,我们同时看到一个波峰。我看著他。我的吗?他点头的动作微乎其微,简直要有心电感应才看得出来。我用力划水,然后沿著这道辉煌美丽、2.5公尺高的深蓝色水墙冲下,让它带著我越过暗礁。